日报标题:科幻设定里那些极其复杂的建筑和机械,是怎么设计出来的(很多图)

艺述加,探索者

艺述加,探索者

首先,这个题目问的非常宽泛和庞大。如果要面面俱到的回答,并且解释清楚,恐怕需要专门开一系列的课程来学习。但是这并不妨碍我们去尝试分析这个题目,并且把关键的要点列出来,让大家明白其中核心的东西是什么。

首先,我们把这个问题分成几个阶段:

一、“复杂”是什么?

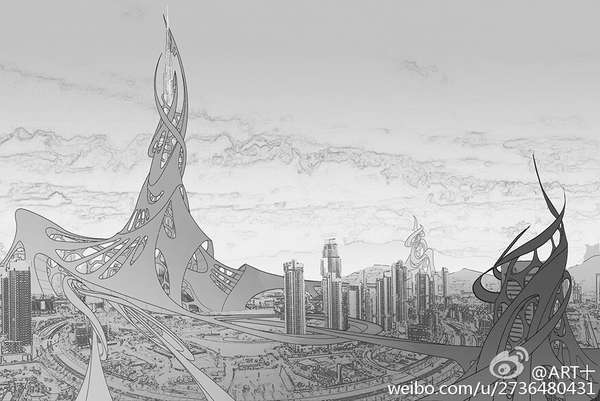

我们来看一些例子(图片来自于网络):

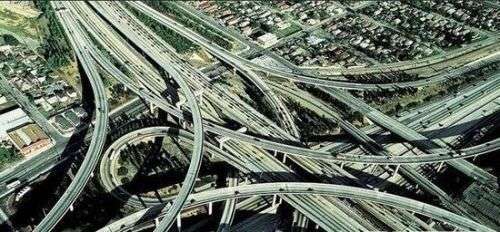

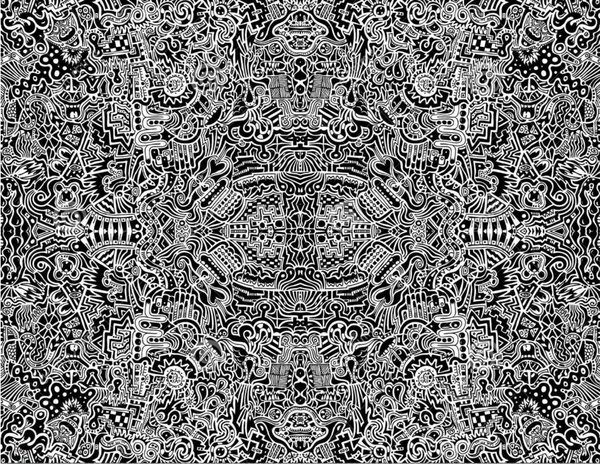

我们可以看到许多“复杂”的例子,有建筑、有机械结构、有花纹、还有呃……垃圾堆。

复杂是什么?这个问题当然很重要,虽然这个词看上去很普通——但我们必须要从专业的角度理解它,否则很难以专业的姿态去创造它。然而答案其实并不“复杂”:复杂就是观察对象的元素丰富度达到某一个程度,所形成的视觉心理感受。

通过照片我们可以看到,上述这些对象中的“复杂”,实际上都是画面中(照片中)元素的复杂。这些元素很可能是由一些单体的模块(元单位,点线面,小元素等)排列组合而成的。它们在平面和空间中的相互排列、堆砌和组合,形成了相对密集的视觉效果。所谓的“复杂”,就是元素的“多”,是细节的“多”,是画面信息的“多”。

但是很显然,并不是所有的复杂都会给我们带来美好的体验。我们看到的这些复杂的结果,有的好看,有的并不好看。看来只是了解什么是“复杂”并不够,我们还需要知道“好看”的复杂是因为什么。因为如果我们不能通过复杂这样一个表达手段去输出好看的结果,那么我们单纯了解这样一个概念、学习这样一个技巧和方法,可能并没有太大的价值,也就不能在满足要求的前提下输出审美,去为我们的作品增色。

二、复杂的好看是因为什么?

我们还是先来看一个例子:

这张图具有非常明显的从外向内、从左到右的螺旋型趋势,四边形构件按照从大到小以及几乎相同的角度变化、位置变化来进行排列,组合成一个有序的复杂结果。

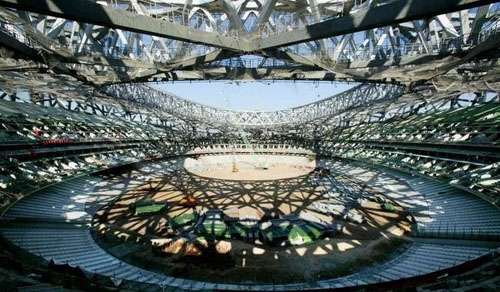

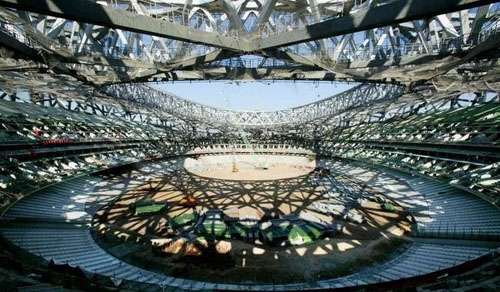

再来看这个例子,这个运动场的顶棚骨架,是以直线为主的元素以小型组合方式形成了新的模块单位,再以新的模块单位不断重组、形成更大的模块单位。单位与单位之间联系成一个完整的结果——说的简单点,仍旧是简单元素的有规律组合、秩序排列。

然后我们来看一个不同的例子:

这是刚刚出现过的垃圾堆。就画面中的元素而言,毫无疑问极其复杂,但给我们的感受却迥异之前两幅照片,我们会觉得它杂乱无章。因为画面中的元素并没有被有序安排,也没接受一个合理的审美框架的控制,它们呈现出随意、无序的状态,从结果上看并不能形成符合审美的结果。

所以我们得到这样一个结论:有序安排画面中的元素、当元素按照秩序不断的进行多次出现后,就会形成一个复杂的结果,而这个结果又在一个整体而简洁的审美框架下的话,我们就可以感受到复杂带来的“好看”。而这个秩序的形成,以及审美框架的构建,则是需要通过对审美心理学以及其他基础构成理论的学习来掌握规律的。比如点线面的运用规律,比如元素的节奏、韵律方面的运用规律,比如元素和整体之间对比、调和等的规律……

当我们在元单位在空间和平面上相互排列、组合方面花了足够的心思,使之形成了相对密集的视觉效果,而这些效果放在一个特定的甚至简洁的审美框架下的时候,通常我们才能把作品称为是成功的。

譬如:

(来自电影《木星上行》)

三、怎么开始一个好看的复杂?

就复杂这件事本身而言,它是一个“加法”的过程。添加元素,添加细节,添加模块等等,所有的这些添加的动作,我们都统称为加法。关于“加法”,通常而言我们需要先了解这样两个概念:分形、参数。

分形

首先分形是个数学概念,而在艺术领域,作为能够使简单对象迅速变化成复杂结果的一种手段,分形理论通过与计算机的结合很快成为一种重要的设计方法。上个世纪 80 年代甚至形成一股“分形热”。在设计中,分形是一种增加信息复杂度的重要方式,它很好的完成了“加法”的工作,并且广泛影响诸多领域。随着计算机的机能与软件的进步,元素的从简单到复杂,只需要通过操作简单的计算机指令就可以。

(作品来源:互联网)

参数

参数设计的概念同样首先来自数学领域。原理与参数设计一样都较为复杂和专业,但是针对艺术行业的影响,参数设计同样是非常巨大的。当设计师构建一个独立模型后,他以此为基础参数通过特定条件、方式去生成新的变化和组合,而同时元模型的改动也会联动影响其他复制单位和整体结果。当然现在这些复杂的计算都可以由计算机来替代人去进行,而人则需要在控制端进行元模型本身的数据设计控制。

同分形一样,参数设计也是非常棒的“加法”。它目前仍是具有十分重要的实际应用意义的设计方法,甚至是较为主流的辅助设计手段。不但广泛应用在建筑设计和工业设计领域,也常见于概念设计领域,比如概念艺术家 Scott Robertson,他在利用 MODO 进行创作辅助时候就是在生成细节的阶段使用软件中的某些功能,用参数设计的理念来生成复杂的细节。

(作者:Scott Robertson,“铠甲”上的复杂,可以明显看到是复制生成的,但是又有变化和区别)

无论是元素通过运动方式来进行重复排列,还是元素通过自身作为基因胚进行自体变化、跨维度变化进行的重复排列,都基本是在分形和参数的范畴内。运用这些原理,我们可以通过贴照片,贴素材,换笔刷等等手段来实现细节的添加,也就是画面元素的加法。但我们前面提到过了,增加的细节和复杂,需要在秩序和框架的控制下才能符合我们审美输出的要求,制造框架和秩序的这个过程,我们叫做“减法”。做加法并不难,难的是做好减法(特指设计与绘画中的“加法”与“减法”,而非数学概念)。

怎么样做减法,也就是如何确认一个合理的框架,并以此为基础安排画面元素呢?这就是我们文章一开始提到的“庞大的”题目,需要系统性的学习。在学习以前,我们先来看这样一个小过程。

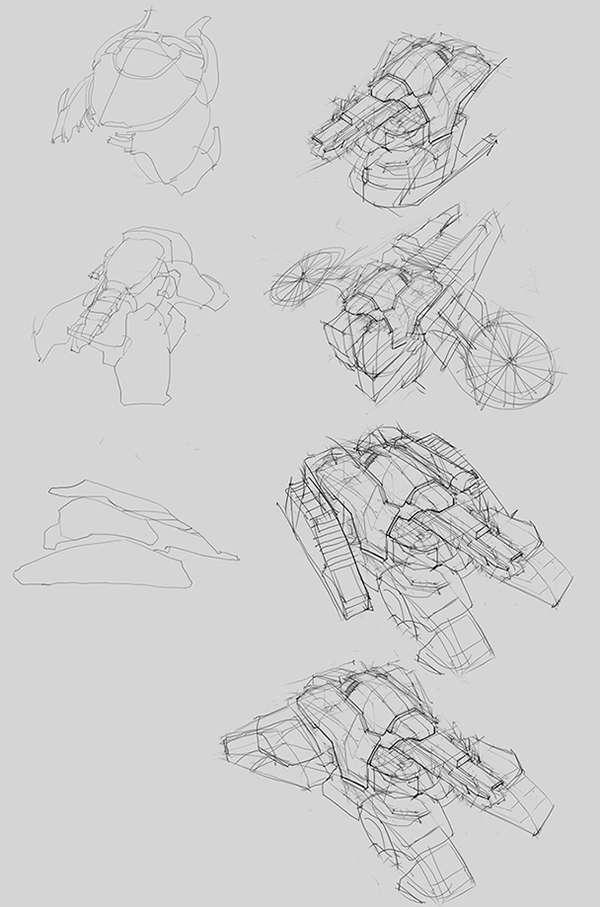

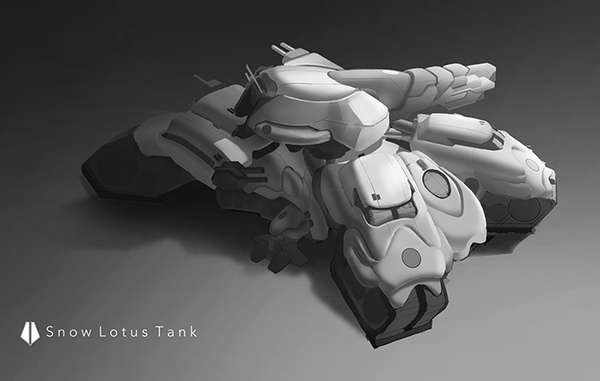

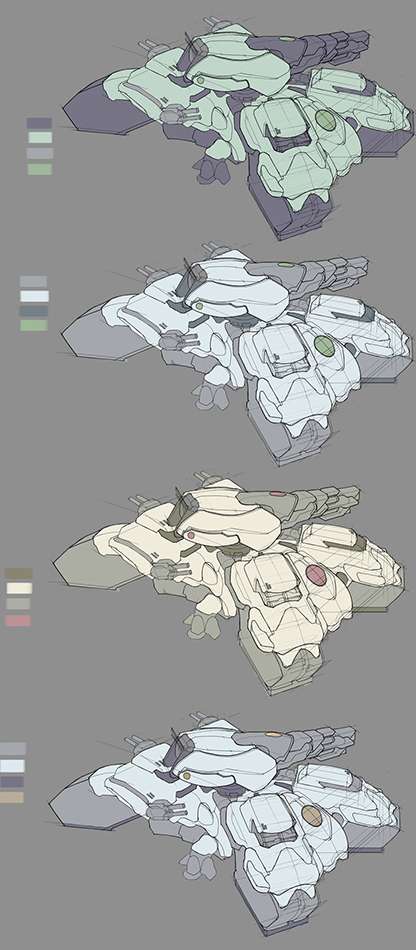

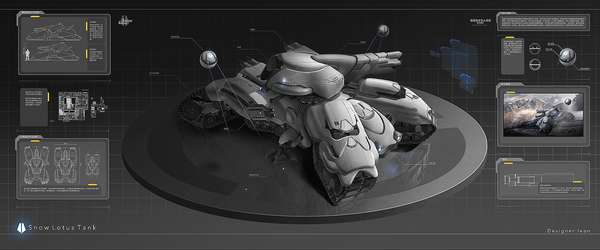

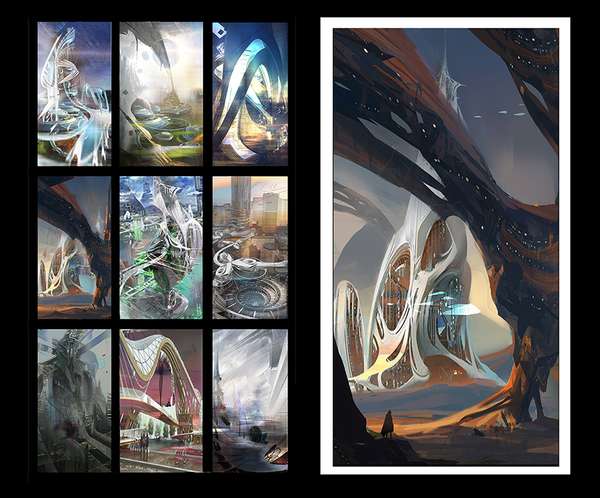

首先我们都会在草图本上画很多如左侧一样的设计想法,我们会通过简单的草图来寻找方向。当我们决定要推进它以后,必然要经过取舍。在经过一番的权衡后,我们确认了右边的一些方案,并且通过脚手架(此处的“脚手架”是在绘画与设计中沟通的基本概念)的方式,为所要设计的对象增加了许多的“细节”与可能性。而这步就是在设计的基础上尽量的做“加法”,我们运用了“线”这个基础元素,它或者是直的,或者是曲的,或者角度有区别,或者在空间中的矢量方向有区别,总而言之是线的不同变化构成了新的视觉结果。

确认过的方案,我们将会通过解构和重组等设计方法来将简单的草稿复杂化,甚至大体区分出一些功能模块,在设计上更加详尽一步。在这个步骤里,我们尝试了许多的设计动作,在不同的维度为该对象增加更多模块,模块的变化就是分形。所以这步同样也是“加法”。

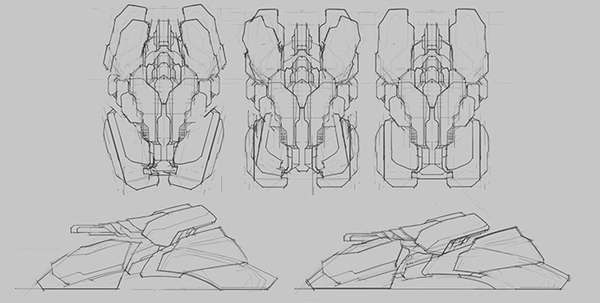

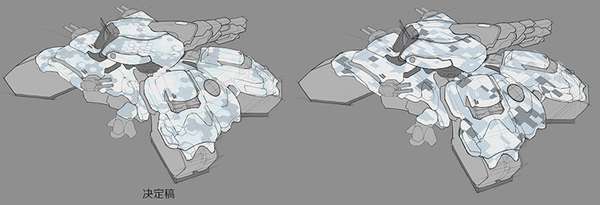

大体确认的设计方案,我们通过透视图的重新放样得到了一个新的角度(仍旧是草图),但主要功能分区、大体结构、甚至一些特征都已经明确化了。但是细节需要进行整理,在整理的过程中,我们进行针对不必要对象或细节的删减——这一步,就是减法。

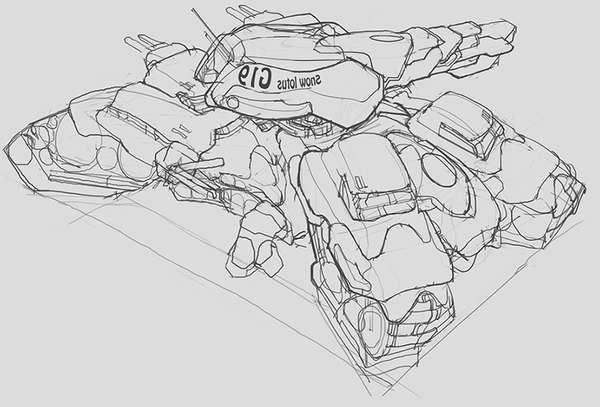

开始推进到表现的步骤:我们重做了线条,对一些不必要的细节进一步筛选和整理。这一步同样需要依据需要对对象做“减法”,同时对它做基本的黑白构成的设计。

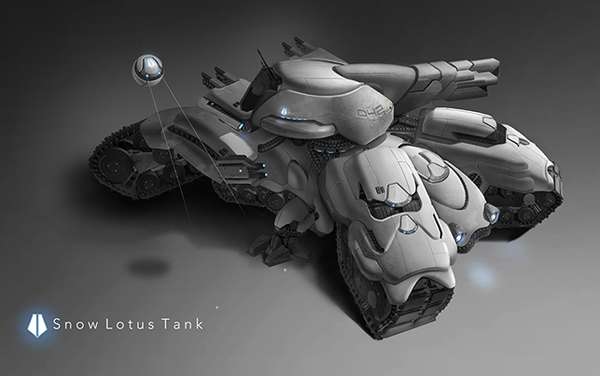

这个步骤是对表现对象的光影做简单的推移(区别于国内艺考体系的堆砌法和塑造法,推移为学院派绘画的根本起点,与 CG 表现高度契合)和描绘,同时通过光影妨碍结果的细节进行进一步的隐藏。这个步骤同样也是“减法”。

这个步骤已经结合了一定的涂装来做了材质表现。能够把表现的重点集中在合适的局部。

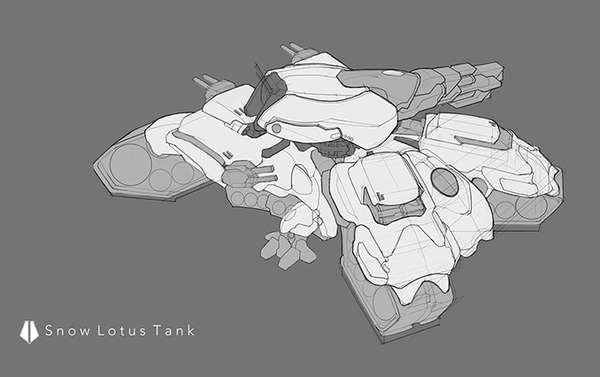

如果还想做更多的可能性,我们当然还能做:

如图所示,这中间我们还尝试了一些配色和涂装的方案。但根据需要,最终仍旧选择一种单一化的色彩涂装。

最后我们得到了一个这样的设计结果。

我们从中可以看到,根据我们的设计需求和审美需要,所有的元素必须需要有一个“指挥官”来安排它们各自去合适的位置,这个指挥官如此之重要,它决定了我们的设计结果是一个可接受的设计还是一个“垃圾堆”,它决定了减法改如何把握尺度、如何具体操作,那么它究竟是什么呢?

这个指挥官,同时也是我们前文提到的框架、秩序,它就是审美(广义的审美包含视觉和文化两个层级,文化审美带有个人评价标准,而视觉审美则是规律共性。),是构成。在目标范围内(画面、景别、画布等),对点线面等基础元素的安排,前文提到过的点线面的构成规律、画面的节奏、韵律等。

希望掌握它,我们可能需要通过一系列系统化的训练来达到目的,同时必须经过大量的练习和实战,才能够灵活、熟练的运用,并且为我们的创造性工作来服务。

下面给出 ART+ 的学员针对此项能力所做的诸多训练作业:

(ART+ 学员的作业,关于点线面的运用)

让点线面控制画面元素的前提,是需了解比如节奏和韵律等运用的规则与原理的。

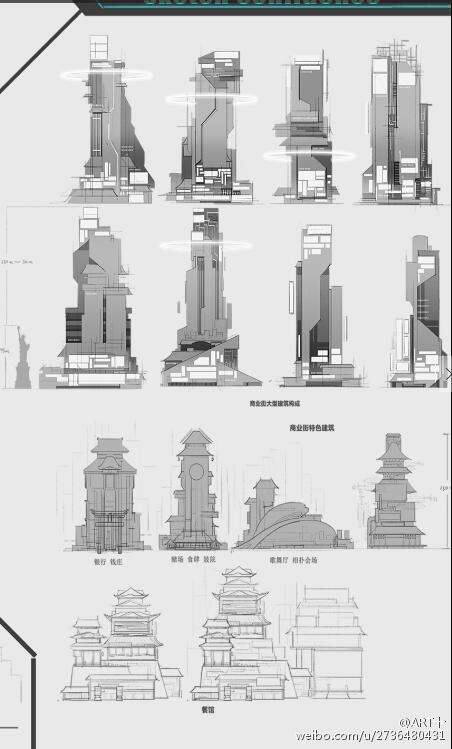

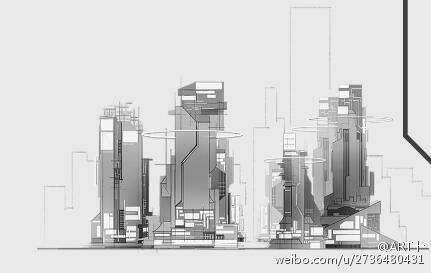

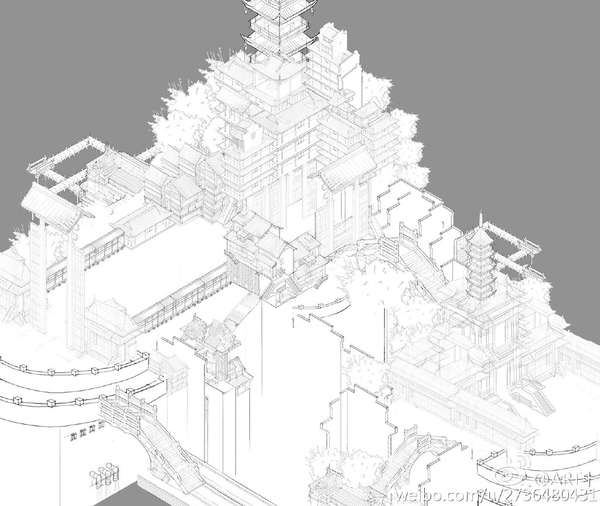

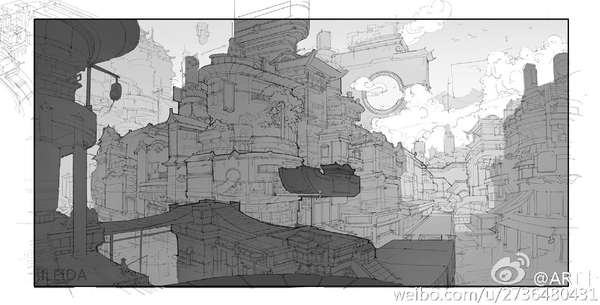

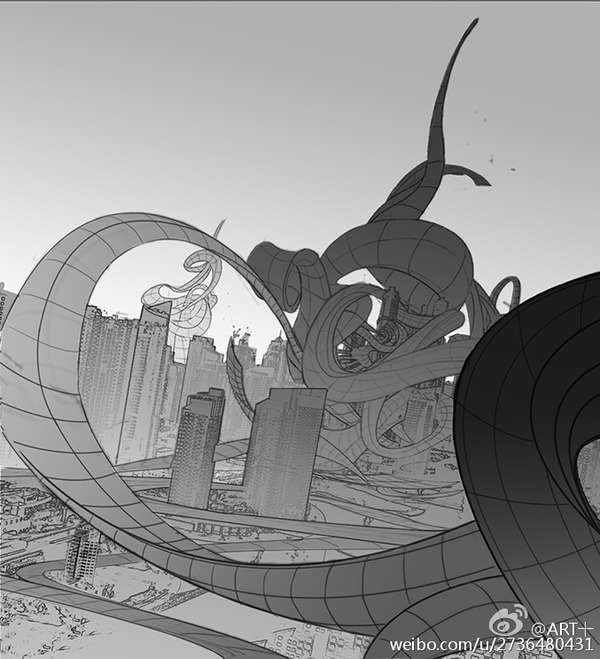

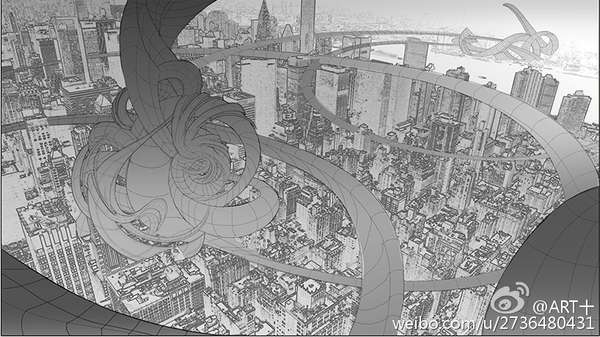

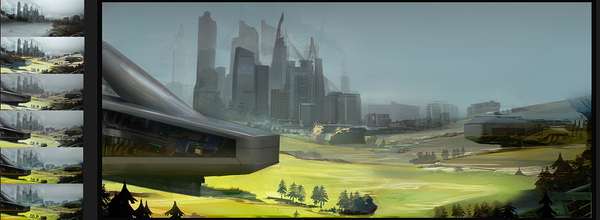

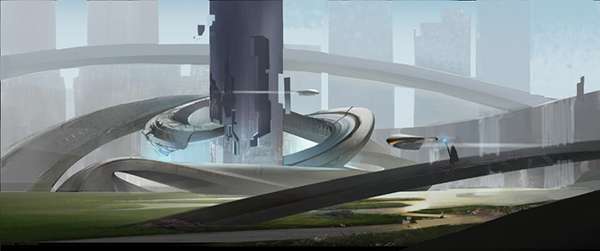

(ART+ 学员在场景设计中使用点线面的节奏韵律方法进行细节控制)

其他还有包括对比、调和等更多控制原则,综合运用才能形成更加动态的、丰富的审美控制框架,从而有效指导元素的排列组合。

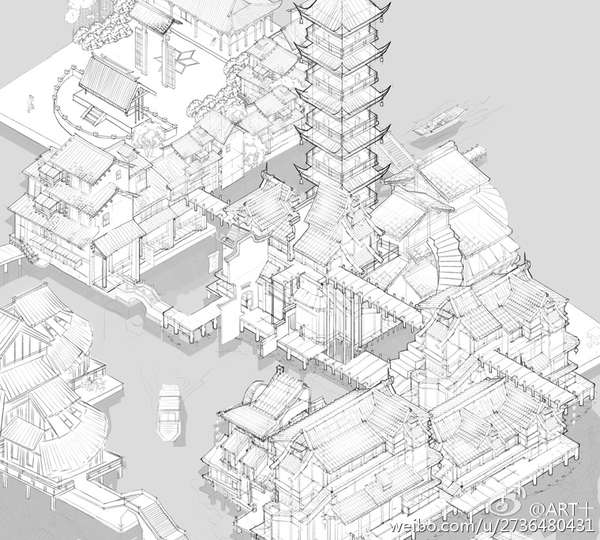

(ART+ 学员关于场景设计方面的作业)

接下来,我们只需要根据需求继续给予其具象元素、光影、色彩和质感,作品就愈来愈趋于完善(因工作的不同职业分工和阶段,对画面表现的要求并不相同)。不过,复杂的设计项目,其项目核心、创作的灵魂以及关于文化符号方面的选择(审美的两个层级:视觉与文化),是需要根据项目的具体要求反复研究和确认的。

(ART+ 部分学生场景作业)

四、最后,关于文化

有朋友建议我在最后说一下关于这方面的内容,因为在设计的后续步骤里,元素的应用确实也和细节、复杂度有密切关系。

我们知道在文化审美与概念设计相接驳的知识层面上,有一些典型的文化标签,它是文化审美在视觉领域内的表现形式的典型概括:比如蒸汽朋克、赛博朋克、哥特、古希腊、古罗马、拜占庭等等……简单来说,我们可以通过这些概括过的词汇迅速归纳与筛选资料,同我们的设计底层相连。

我们前文使用了《木星上行》作为例子,现在也可以对其文化元素的使用试做简单分析。

虽然影片的调色阴郁肃穆,宫殿的高耸巨窗与柱子给我们整体的感受非常偏向于哥特建筑的风格,但实际上这部影片运用了包括哥特在内的诸多其他美术风格,如 ARTDECO、古希腊等等。

设计师们在功能架构和设计架构确认好了以后直接植入元素,细节方面的加法做的相当充足,而审美方面的减法也做的不错。但遗憾的是这部电影没有仔细的去区分各种美术风格,尤其是古典美术的各种风格,有的地方直接用在了一起。这多少有点像蒸汽朋克时期的美术使用方式(非指蒸汽朋克视觉元素特征,仅指使用方式):我们知道美术风格和技术进步在人类历史上从未产生过矛盾,因为技术的迭代往往需要百年以上,在这个过程中审美是逐步沉淀的。而在伦敦世界博览会时期,技术飞速进步,使得审美的沉淀和发展难以追上,所以出现了功能上直接叠加元素的运用方式。所以从满足功能使用的标准上看,这样做是合乎要求的,但从审美的要求上看,仍旧是有仔细探究和进步的空间。

总而言之,元素的确是为加法(复杂)提供了更多具象的视觉刺激,但是元素尤其是文化与美术的符号,是需要进行仔细研究使其能够在审美底层上与视觉规律进行更好的契合,从而让结果变得更加自然的。当然,这与这篇文章内涉及到的诸多规律,比如透视学、比例恒常性以及结构创造和表现方式一样,都是另外的话题了。欢迎关注我们的知乎专栏:艺述加,我们会在后续推出的内容中进行详述。

ART+ 官方微博:http://weibo.com/u/2736480431

ART+ 微信公众账号:artplusall