chenqin,数据帝

chenqin,数据帝

在之前的答案中,我们已经看到了考生的抱怨;一本率的计算和排序;哪个省的考生更努力的分析;关于公平正义的分析……等等内容。但是,对于高考招生来说,这样的思考仍然还缺少了一个角度。我们从高考的招生开始,一点点分析。

想一想,高考的各批次分数线是如何划定的?

首先,根据考生分数分布和各批次的招生总数,划分第一批本科分数线、第二批本科分数线、专科分数线等等。

接下来,在各个批次分数线以上的考生,开始根据分数和志愿投档到各个学校。

最后,学校根据自己的招生名额和投档到学校的人数以及分数分布,划分各专业分数线。

在大部分情况下,各批次的各个学校的分数线都是要高于这一批次的最低分数线的,除非出现一种情况,那就是这个学校没有招满。

没招满,意味着所有高于该批次最低分数线且投档进来的考生都能被录取,同时该专业也会因为没招满,得到一个等于最低分数线的投档线。

这种情况,高考中叫做「断档」。在顶尖大学的分数线争夺中,「断档」是一件非常恐怖的事情,他会使得该校分数线直接躺在一本线上,因此招生老师的一项重要工作,就是拉拢足够多的学生投档,防止一些学生在最后关头转投其他学校之后人数招不满。

虽然千防万防,这种情况仍然时有发生,例如 复旦、交大上海高考文科录取分数线大跌 -- 教育 -- 人民网

据复旦大学分管教学、招生的副校长蔡达峰介绍:今年复旦计划在沪招收文科生 252 名(不含自主招生人数),而第一志愿报考复旦文科专业且上文科一本线(465 分)的上海考生仅有 251 名,即“招生名额未满,上一本线且报考的学生都能被录取。

任何大学都不希望出现「断档」这种情况,他不仅意味着该校没有招满学生,还意味着该校只能勉强录取一些低分学生。

因此,我们可以做一个非常简单的检验,看看各个省的高校,在各个地区招生时,分数线的分布如何。数据来自中国教育在线。

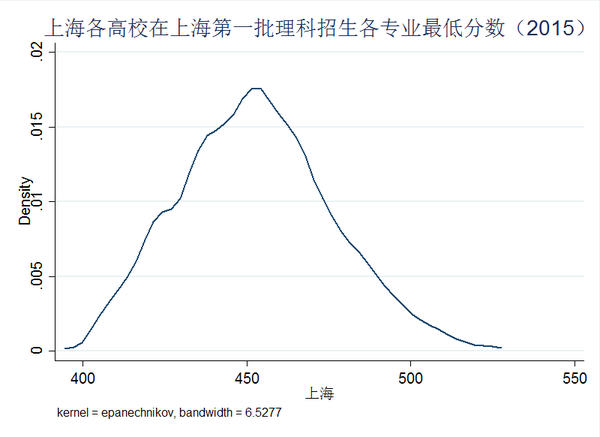

上图表示上海市 2015 年一本理科的各校各专业分数线分布,这是一个相对正常的分数线分布,好学校好专业的最低分高达 530 以上,差一点的学校在 400 左右,最重要的是,整个分布变化比较均匀,没有躺在最低分数线上的情况出现。

接下来,我们举一个例子,来看看名额调出大省江苏在各个名额调入大省的招生情况。

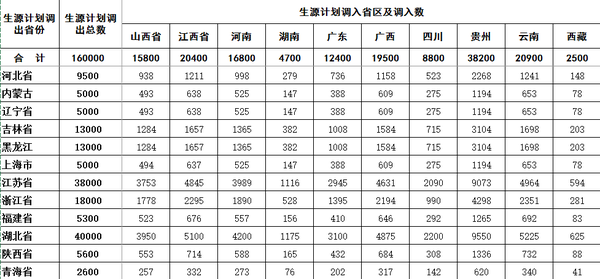

可以看到,从江苏调出最多名额的,要数贵州、云南、江西、广西、河南。由于贵州的数据缺失,我们分析另外四省。

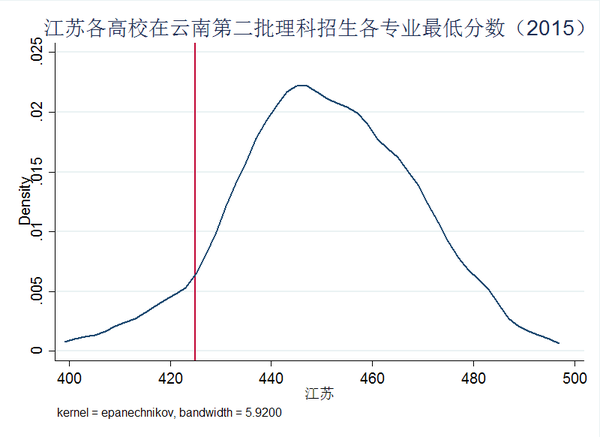

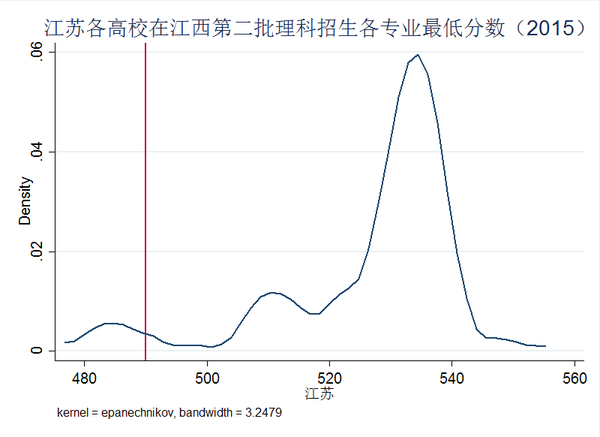

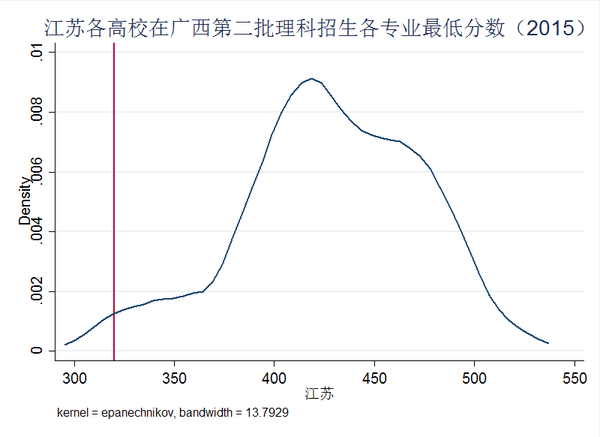

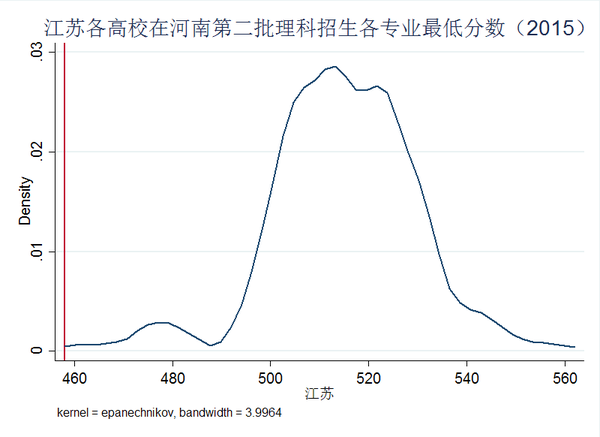

以上四图左边的那根红线,代表云南、江西、广西以及河南当年的二本理科分数线。可以看到,江苏各高校在这四个省招生时,最低分数线的密集区域一般都要超过二本理科分数线不少。这说明江苏在这几个省的招生的生源充足,质量也还不错。

有人可能会问,一些地区的二本分数线竟然超过了一些江苏高校在该地的二本专业最低线,这是为什么?我猜想这可能是线下补录的结果。不管怎么样,这些曲线告诉我们的结果是,江苏高校在这些地区招生,差不多名额都用完了,没有出现哪些专业分数线躺在二本线上的现象。

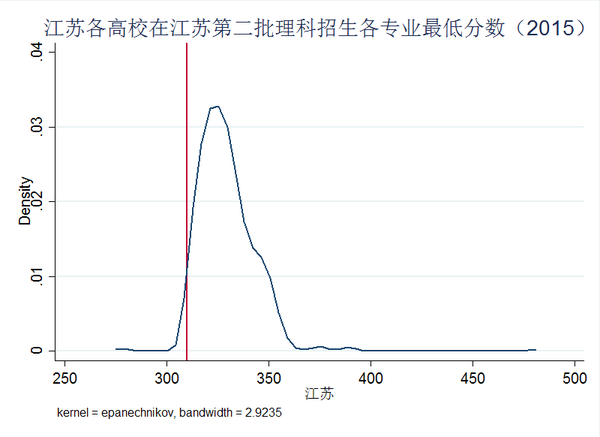

而这张图,则是江苏高校在本省的二本招生最低分数线。当年的二本分数线为 310 分,从该图中我们就能看到大量的专业最低分数线是躺在二本线上的。躺在分数线上,这说明这些专业实际上没有招满人。如果将专业情况加总,使每个学校的最低专业分数线成为该校的分数线,结果更加令人吃惊——所有江苏本省在江苏招收第二批理科考生的 33 所学校中,有 15 所高校的最低分数线都等于二本 310 分,即 45%的江苏第二批本科学校没有在线上招满人,线下也没能把学生补录。

而这个比例在河南、广西、江西和云南分别为 0%、9%、12%和 30%。其中云南较高。虽然线上招不满的情况仍然有,但在这四个省可以进行线下补录,最后也将学生最后招满了。

从这个角度上来看,将江苏特定高校的招生名额移至其他省份,对江苏可能会完全没有影响——这些学生在江苏甚至无法招满人,即使有名额也被浪费了。而若这些名额向其他地区转移,虽然线上可能招不满,但至少还能够进行线下补录,最后还是能用完的。

说到这里,大家应当已经明白,这个之前没有人提到的角度,就是学校到底怎么想?学校希望如何做?作为招生的主体,考生的判断和学校的判断也应当放在一个同等重要的位置来考虑。比如这一篇去年的新闻发现了一个现象,江苏高考报名人数逐年减少 不少高校招生“吃不饱”,如果一个学校在 A 地无法招满,却在 B 地供不应求,那么这所学校将自己的招生名额从 A 向 B 转移,其实也是非常正确的选择。

最后补充一点,这篇文章决不是为政府的做法叫好,也不是要支持这 16 万名额调出,而是希望大家在充分替考生伸冤时不要忘记这个已经几乎被遗忘的利益相关方。学校怎么想,也是需要被考虑的。

如果将名额调出的政治任务和学校的招生需求结合在一起,会不会有一个能让大家都接受的结果呢?