日报标题:电影的声音应该是震撼人心,而非轰鸣耳朵

阚欧礼,混音师/录音师/撰稿人/咖啡烘焙师

阚欧礼,混音师/录音师/撰稿人/咖啡烘焙师

我看其他楼层以电影声音与画面搭配以及一些声学理论入手。我说说最常用的一个手法,低频麻醉剂,也是电影低音单元出现的原因。

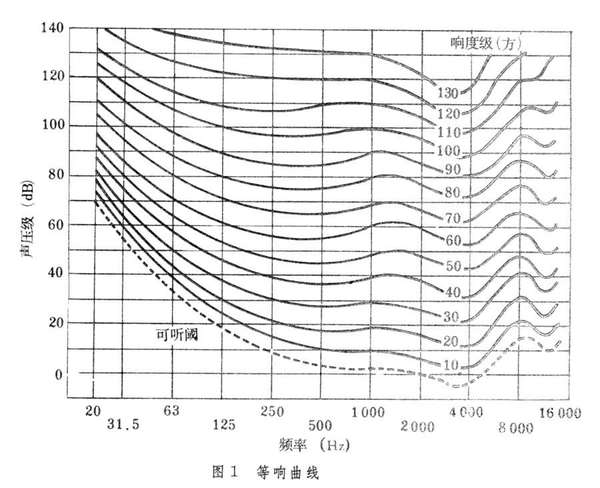

人耳的等响曲线是每个学过声学的人都知道的,其实等响曲线也可以感性的理解为人们对声音的敏感程度,在足够大的声压级下这种敏感也会更快的催生不适感。比如 4000Hz 的挠玻璃声,刹车的声音。

那么足够响但是并不要造成不适就会非常慎重的处理 2KHz 到 4K 的频率。

人们因为超低频可以引起身体的共鸣从而造成特殊感受,因此好莱坞大量使用超低频来引起某些特殊的声音效果,我们通常把间歇出现超低频这种做法叫做低频麻醉剂。这种超低音流的做法正好满足了感觉响而不吵的理由。而现在电影声音设计和音乐的低音流倾向还有一部分原因是为了躲让对白。

这种声音设计的方法也是低音单元出现的原因。讲个起源故事。

最早人民在电影上对于低频的不满足出现在科幻片。对,第一步就是星球大战,科幻片需要脱离现实,比如在宇宙真空中发出巨大的声音(伪科学的魅力……)当时是 1977 年,星球大战即将放映的影院一般都配置了前方五扬声器(适用于二十世纪五十年代的希涅拉马型格式)虽然星球大战使用的制式中只打算用三个,但是这三只不争气的扬声器好像达不到他们想要的低频的量,当时使用的扬声器往往使用号角来提升低频的量,但是对于 80HZ 以下的信号就无能为力了。无法提供足够的超低频响应。杜比实验室的工程师突发奇想,想要改造富裕的两个扬声器用来提升影院的低频。结果取得了理想的效果,他们给这个系统起了个很尿性的名字 BABY BOOM(婴儿潮)。从此这个单独承载低频的声道就此诞生。星球大战上映六个月后,《第三类亲密接触》就首次采用了专门的低音扬声器来播放婴儿潮的内容,从此,这个单独的低频声道成为环绕声体系中不可或缺的一部分。

而低频的不满足这是由来已久的,在卢卡斯电影公司的伯特先生就提出过低频激励摁钮的想法,在有足够功率储备的情况下,摁下摁钮——瞬间将低频增益临时提升 6dB.。事实证明让低频拥有更多的功率储备是英明神武的做法。这个又要涉及到那个总要涉及到的等响曲线问题。

在影院的统一声压级 85dB(SPL)下(我已经经历过无数影院播放声音过大),等响曲线告诉我们这个声压级下人耳等响曲线并不平直,在低频,尤其是超低频方面,我们需要更高的电平才能感知到。

汤姆林森·霍尔曼先生也用他的方式实践了这个事实,在星球大战绝地反击中,他录制了赫特人贾巴的声音,这个声音来自杜比公司市场部的斯科特 舒曼(这算不算接私活……)用一只指向性话筒近距离录制,通过近讲效应提升低频,同时通过降调让声音更加低沉,再用激励器提供语音基频以下的次低频,直到让人声延伸到了 25Hz~50Hz 左右,结果这个人声几乎吃掉了胶片上用于声音的所有动态余量(面积)但是效果证明,这是一个很 NB 的设计。而这必需要有足够的低频响应才能达到预期的效果。

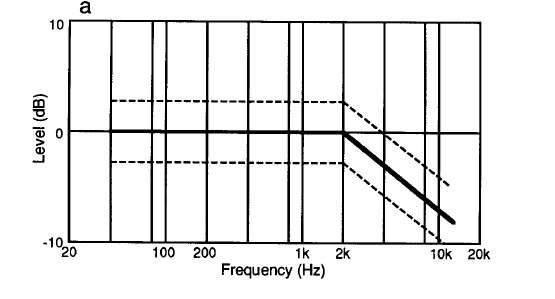

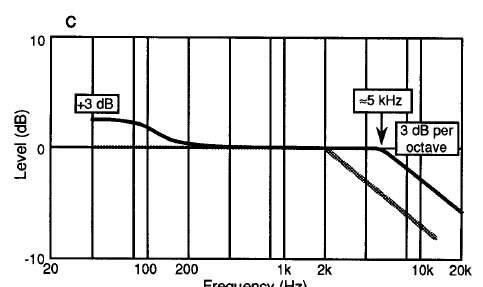

再说说一个比较特殊的问题就是电影使用的室内声学曲线叫 ISO2969

也就是说其实我们在影院听到的声音是偏暗的,因为影院需要在很大范围内保证声音都能听,也就意味着如果高频非常平直会造成声音指向性太好,声覆盖不够平均。电影终混棚也是按照这个标准做的,所以影院版本在家庭听音环境上听是会偏亮的。如果愿意自己动手调价比如 JBL 的音箱也做了推荐曲线用来弥补院线版本家庭回放的问题。

灰土豆

灰土豆

虽然@阚欧礼先生的技术分析十分透彻。但我觉得,这个相关“视听”的问题,在电影中仍然是一个更关乎心理感知的问题。因为,在阚先生答案里所说的声音技术还未出现,没有杜比,没有 THX,没有“高保真”概念的时候,电影创作者们仍然可以创作出“让人心里觉得「响」,但耳朵又不觉得「响」的声音”。

比如 1960 年代希区柯克的《惊魂记》和《群鸟》,这是两部即使你把喇叭的声音调得很低,也会在某些时候觉得声音“震耳欲聋”的电影。 希区柯克的创作依靠的是他对声音和音乐的戏剧化功能的充分的、几近教条的控制。 譬如,《惊魂记》开头,Arbogast 死后,他给一个场景的所做的配音备注里这样写:“当 Lila 步上楼梯,她被老旧的木楼梯台阶发出的嘎吱声和呻吟所惊吓。她更小心地向上走。”( As [Lila] climbs [the stairs] she is startled by the creaks and groans of the old wood of the steps. She steps more carefully.) 此外,《惊魂记》的作曲师的“黑白式配乐”(只有大提琴和小提琴两种乐器)始终很有节奏感地像刷子一样在耳膜上冲击着,高潮则是这种音乐在浴室谋杀戏中的使用。 而且,即使在一部电影的创作情节里没有理由出现这么多“低频”声的情况下,创作者也依旧可以创作出“让人心里觉得「响」,但耳朵又不觉得「响」的声音”。比如 1968 年《2001 太空漫游》模拟的宇航员在太空中行走时听到的呼吸声。在一片死寂的宇宙环境里(因为真空的宇宙无法传播任何声音,这被库布里克用来制造空白的声音戏剧效果),音轨上只有节奏单调的宇航员在头盔里听到的自己的迫近的呼吸声。(和视点的概念相似,这里影片用了一种“听点”的方式使观众在听觉上和主角融为一体,我们好像和宇航员一同面对即将到来的死亡威胁。)这个视听效果,即使在释放不出任何低频的破喇叭上,也仍然是“震耳欲聋”的。(从这个角度来说,《地心引力》的声音设计非常失败,整个太空都太喧闹了,以至于最后真正的声音在太满的音响效果中消失了。)

通过硬件技术上的“低频”来造成的对人的影响,可能并非是”让人心里觉得响“,而只是让观众身体(也许还有五脏六腑)震动,产生可能不是觉得“响”,而是烦躁,难受。这种低频造成的生理感知未必会确定地产生“心里响”的心理感知。

所以,这个问题的关键在于,如何从“视听”的角度来创造这种“心里很响”的感觉。 声音理论家米歇尔·希翁(Michel Chion)在《视听》(Audio-vision)(Audio-Vision (豆瓣))一书中做了系统的、彻底的分析。书里从心里知觉挖掘声音能为电影带来的效果,同时也不忽视技术发展带来的影响。(譬如杜比为电影带来的未必是视听效果的提升,而“高保真”根本是一个虚假的,商业的概念,根本就不“真”)。他提出了声音的“增值”,“同步整合”等等未曾被其他理论家注意到的新概念。

最后,关于创造“心里很响”的声音, 我想用《视听》中希翁所举出的一个极端的例子,那就是黑泽明《梦》的雪花飞舞的场景。希翁是为了在这里说明声音“悬念”的概念。

“有时,就像黑泽明《梦》中梦见的暴风雪,悬念可能更加明显。在躺在雪地里疲备的长途旅行者的脸部特写镜头中,风雪的呼啸声消失了,但雪花还在无声地飞舞着。我们看到女人的黑发在暴风雪的风中飞卷着,没有声音,现在我们听到的是超自然的美妙歌声在歌唱。

一种虚幻声音(phantom sound)的效果随后产生了:我们的感觉变得被巨大的声音填满,在心理上与影像中所有微小的运动相联系。我们看着满满的、抖动的画面产生了某种像影像噪波(noise-of-theimage)一样的东西。我们感觉到银幕表面雪花旋涡的大股流动或波动。

暴风雪声音的淡出引导我们以不同方式投入对影像的关注。在有声音的时候,它告之我们暴风雪,声音消失时,我们对于影像的注视更有洞晰力,就像对无声电影那样。我们更加容易、更加自发地探索它的空间维度;我们更加主动地观察影像,看它能告之我们发生了什么。

黑泽明喜欢悬念;他在《乱》中也使用——例如,在地狱的场景中,一场令人恐怖的、无声的战斗,只有作曲家武满彻(Takemitsu)的音乐在伴奏。”——希翁《视听》第 6 章

所以,就电影来说声音的“响”与“不响”,一定不是声音本身的技术性的事情,它必然还要融合影像、戏剧性、观众接受、心里感知等各方面的因素。