日报标题:什么样的化石都见过不少了,就是没太见过人类的

三叶虫会排着整齐的长队在海底移动

人类之母露西坠树而亡

知乎用户,地质喵

知乎用户,地质喵

长文预警!多图(18 张)预警!后方专业预警!

仅许可知乎站内转载,站外转载请私信联系付费事宜。

人类难以形成化石,主要有这么几点原因:

1.1 人类在地球上出现的时间短,而人类成为全球性分布生物的时间更短,仅仅数千年;

1.2 水生生物与陆生生物在形成化石的概率上有天壤之别,前者碾压后者;

1.3 陆生植物与陆生动物在形成化石的概率上有天壤之别,前者碾压后者。

第一点, @秦绿萝 的回答已经提到。长平之战的那些骸骨现在还只是骸骨,都没能变成化石呢。

第二点,这涉及到沉积岩的形成规律。

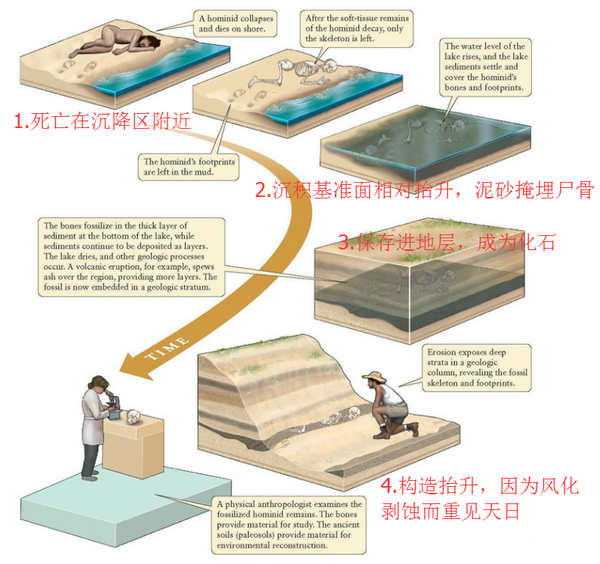

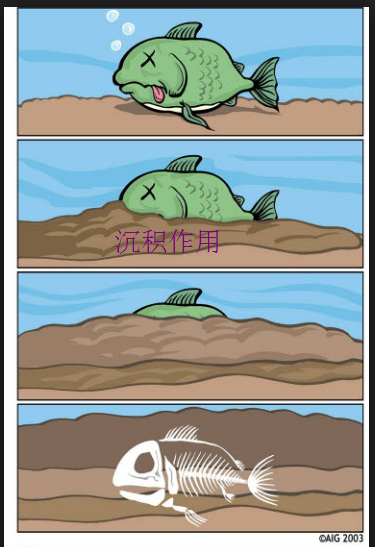

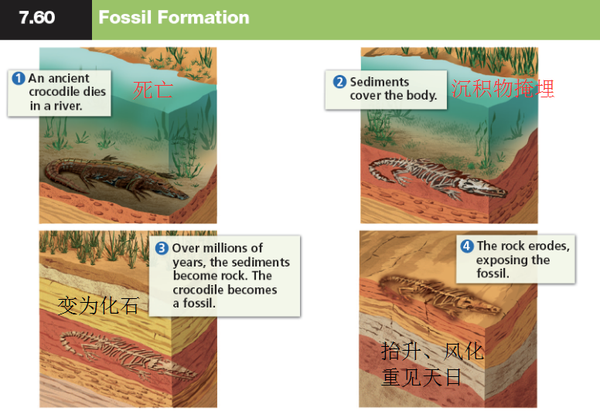

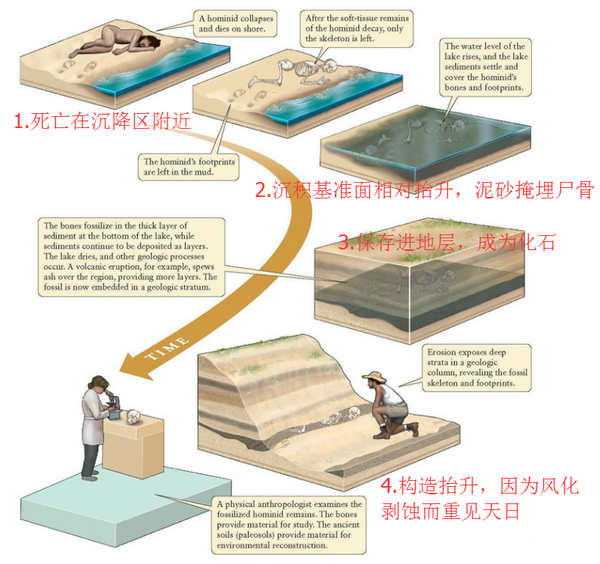

绝大多数沉积岩的形成需要水的参与,而江河湖海是形成沉积岩最佳的环境。当水生生物死后沉降到水底泥砂上时,缓慢而坚定的掩埋过程就此开始。假以时日,必定会形成大量化石。随着构造运动地壳抬升,昔日的水下堆积物如今可能位于丛山峻岭之间,只要去找就一定会有发现。

第三点,这与生物的习性有关。

原因很简单,植物没有腿。动物会跑来跑去,死得到处都是,而植物则不同。植物一旦在某个适宜的环境下生根发芽,就会一直树立在那里,直到死亡倒下。如果植物的生长环境正好是一个易于形成化石的地质环境时,大量的植物化石就会随着时光一起沉淀。

说到这里,终于提到了核心问题:什么才是易于形成化石的地质环境呢?

以下内容涉及到较多地质学概念,请慎读。

结论前置:

形成人类化石需要什么条件。

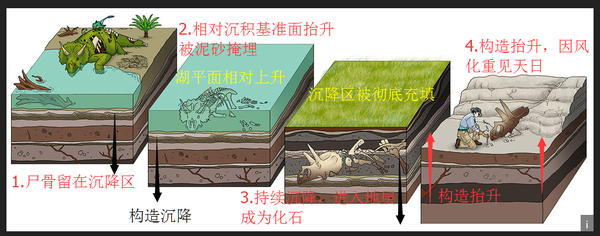

第一,足够长的时间。人类的历史有 260 万年左右,这个时间仅仅足够早期人类骨骼形成化石。

第二,遗骨需要保存在一个持续沉降的地区,或者被河流冲进这样的一个地区。从而让其有机会存在于局部沉积基准面之下,可以被泥砂覆盖,变成化石。

第三,未来的地质活动还要很巧合的让这些保存了人类化石的地层发生抬升,隐藏在山野之中,让后世研究者有机会找到。

所以,为什么人类难以形成化石并被发现呢?

a.存在时间不够长,古代许多骸骨的埋藏深度恐怕还不足以变成化石。只有人类曙光期的那些,才有变成化石的可能性。

b.人类分布广泛,高原、丘陵、山区、平原都有,其中只有生存在沉降区(大部分平原、沙漠山前绿洲、高原的少数地区)的古人,才有可能在久远的未来形成化石被保存下来。然后在未来的构造运动中露出地表(需要的时间可能比如今的人类历史还久远,尴尬)。

c.也正是因为人类存在的时间短暂,这也让一些洞穴成为保存人类骸骨的重要埋藏地! 当时间变得足够长(千万年计、亿年计),绝大多数的洞穴将会被风化作用抹平,连带其中一切的人类化石、早期壁画、原始石器。

- 后文提纲分割线 -

2.1 沉积基准面的概念

2.2 沉积基准面以下的蓄水盆地(湖泊、海洋)

2.3 地质沉降,与相对变化的沉积基准面(地质意义的盆地)

2.4 Lucy 在哪里被发现的?

2.1 引入一个概念:沉积基准面(base level of deposition)。

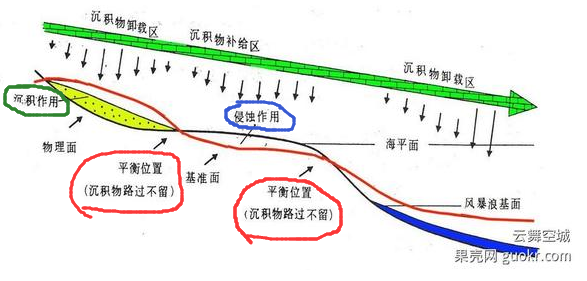

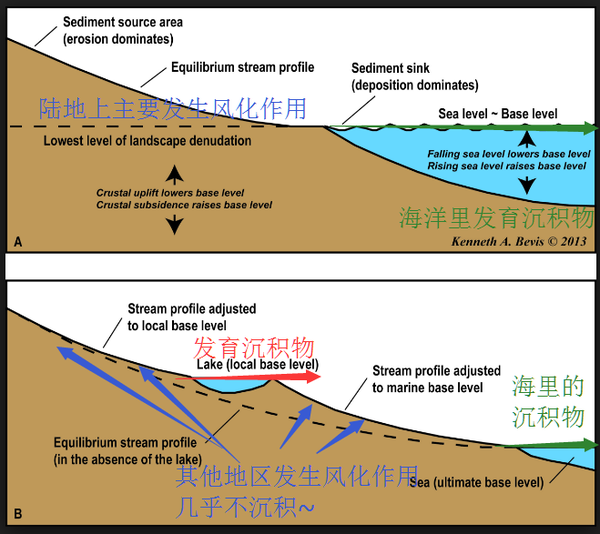

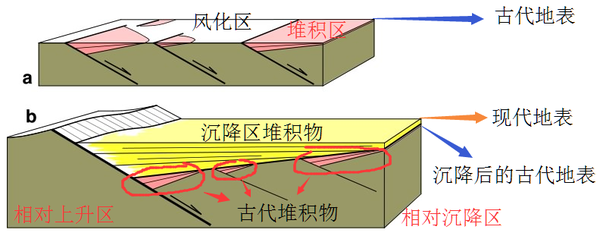

沉积基准面是一个人为虚拟的曲面,在这个面以上发生风化剥蚀作用(weathering/erosion),以下发生泥砂堆积(沉积作用,deposition/sedimentation)。当地表与这个虚拟概念中的曲面近似吻合时,风化与沉积速率相近,导致基本不风化但也基本不沉积的现象,被称作沉积物过路(当然,说“只是路过”也不错)。

应该怎样理解这个虚拟的非物理面呢?其实吧,挺玄乎的……一般来说,可以把海平面理解成地球上的的终极沉积基准面(这里不考虑水下重力流这类特殊情况)。对于陆上区域,局部地区的特殊地貌或者构造背景也可以在陆上形成湖泊(这是废话),那么湖平面可以作为一个局部沉积基准面。于是,海洋和湖泊里发生持续不断的沉积作用;陆地上大部分地区(尤其是山区)发生持续不断的风化作用;而在沉积基准面与地表贴近的部位,发生以河流为代表的沉积物过路现象(平原地区)。当然,陆地上也有发生沉积作用的地区,下文再说。

带着这样的概念,我们重新来审视一下地球上一块岩石的生命历程:

A. 地壳抬升,生于山巅(山体高出沉积基准面,岩石风化脱落)

B. 顺流而下,巨岩变小石(河流基本沿着一个地区的沉积基准面发育,是一个地区的相对海拔低点)

C. 小石变砂砾,堆于湖泊 / 陆上沉积盆地(陆地上,局部沉积基准面较高的地区常形成湖泊 / 沉积盆地)

D. 湖泊填满,变成河流,砂砾沿着沉积基准面继续奔流(湖泊填满 / 盆地填平,变成过路状态)

E. 化身泥砂,冲积入海(越过地球上的终极沉积基准面,沉积在海里)

2.2 沉积基准面以下的蓄水盆地(湖泊、海洋),及水生生物化石繁多的原因

有了关于沉积基准面的基本概念,我们发现这颗星球的绝大部分表面都位于终极沉积基准面以下的海洋里,而陆地上的一小部分则位于局部沉积基准面以下的湖泊里。在这样的地区,沉积物可以任性的堆积,层层叠叠,聚沙成石。而这些环境恰恰是水生生物大量繁衍的地方——所以,一方面是持续不断的聚沙成石(形成沉积岩),另一方面是一代代生物的生存与死亡,大量的生物硬壳、骸骨自然而然的随着沉积物掩埋起来,并最终变成化石。

于是,对应了开头的提出的

于是,对应了开头的提出的

1.2 水生生物与陆生生物在形成化石的概率上有天壤之别,前者碾压后者;

当这些水生生物形成化石以后,随着地壳的抬升,昔日的海底变成今日之山脉,在风化剥蚀作用(erosion)的摧花辣手下,岩石逐渐剥离脱落,终于让这些远古的生物重见天日——以化石的形式。

2.3 相对变化的沉积基准面,与持续沉降的地表

当代的媒体在科普地壳运动的概念时,将主要的注意力放在了板块构造学说及板块漂移(水平运动)上,而对地壳在垂直方向上的运动涉及不多。虽然很多人能够理解板块碰撞导致的造山带隆起形成喜马拉雅山脉、板块俯冲导致形成深不可测的马里亚纳海沟,但对另一些垂直方向的地壳活动缺少了解——沉降。

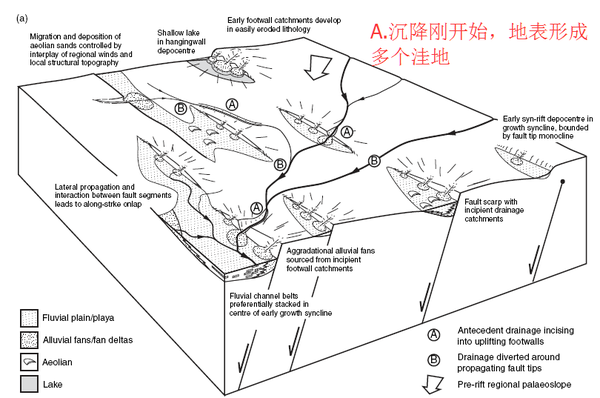

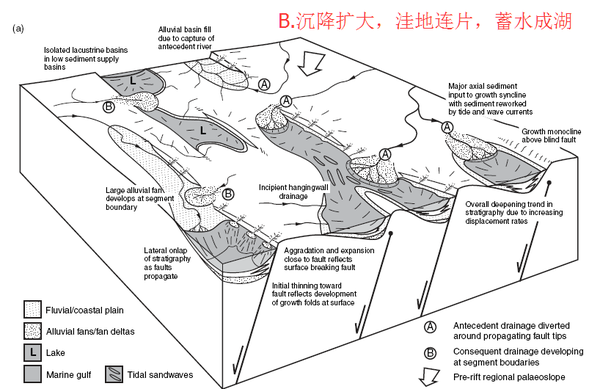

为什么沉降很重要?是因为地球表面始终处在风化—堆积的动态平衡里(相对变动的沉积基准面)。发生沉降的地区,地表缓慢下沉,地面将会倾向于位于局部沉积基准面以下,形成地貌上的洼地,汇水成湖,聚沙成石。

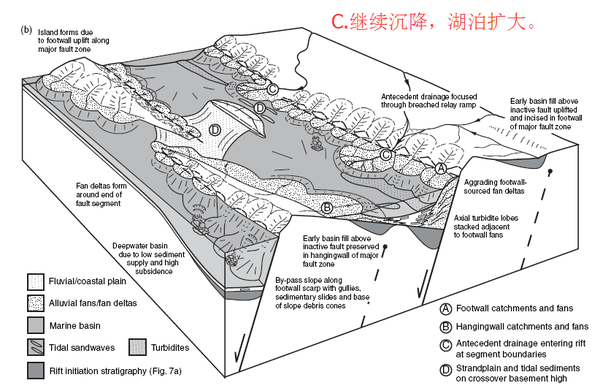

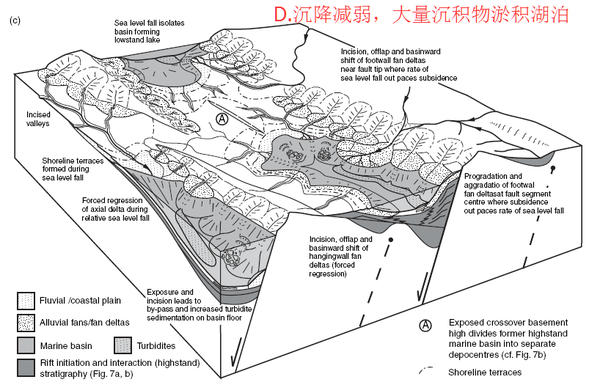

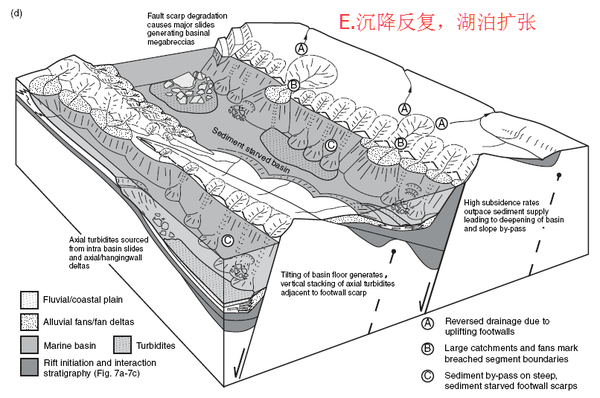

放一套我认为特别经典的图吧,顺序被我打乱了,大家看看热闹就好。相关专业人士就不要问我来自哪篇文献了:不是这个坑的告诉你也没啥意义;是这个坑的连这篇文献也没读过,你还是多花点功夫吧。作者 R.L.Gawthorpe,点到为止。

【需要指出的是,这只是相对沉降的一种类型而已,仅用来加深感性认知】

在上一套图中,由于地表的持续沉降,导致地表逐渐下降到局部沉积基准面以下,具有了大量供泥砂堆积的空间,在陆地上出现聚沙成石的效果。当然,类似的过程在海里也发生着,不展开。

这与生物形成化石有什么关系呢?有的。

首先,地表沉降形成湖泊环境,有利于水生生物的繁衍和埋葬,形成水生生物化石;其次,陆生植物趋水而生,这样一个多水的潮湿环境有利于植物的生长和保存,有利于形成植物化石;第三,大量的河流携带泥砂汇聚于此,将携带的砂石卸载,这里面也包括河流从其他地区冲刷来的生物遗骸(植物残渣与动物骨骸);第四,大范围持续沉降的地质背景,可以使在这片地理空间内生存的所有动植物都处于一个易于形成化石的沉降环境中;第五,这种地质沉降的持续时间,往往以百万年 - 千万年计算,足以形成数千米厚的地层,埋藏大量的化石。

重点来了:

换句话说,那些生活在非地质沉降区的生物,等同于生活在难以保存地层的风化剥蚀区,在大时间尺度下,难以保存为化石!即便在较短时间内埋藏在地下形成了化石,也很容易因为长期的风化剥蚀而遭到破坏!

用通俗的话说:

a.那些现今生活在山区、丘陵、高原上的生物,保存为化石的几率都挺渺茫——包括人类。

b.它们变成化石的机会,存乎于遗骸被河流冲进一个稳定、长期发育的地质沉降区。

c.由于地球上并不是所有陆地都是(或曾是)这种沉降区,所以很多过往生物的化石,将注定难觅踪迹。

而这一点,是通常介绍化石形成过程的科普文所不会告诉你的故事。

现今,我们看到雄伟的青藏高原,存在大量的物种。而也许两亿年后,青藏高原将在风化剥蚀的伟力下变成低海拔平原。这期间曾经生活过的无数奇妙生物,也许在未来都无法找到曾经存在过的证据。它们很可能真的会消失在地质历史的长河里。

即便有少部分幸运者顺河流而下,保存在现今还在沉降的地区(比如四川盆地),未来的研究者们可能并不会将其化石与曾经的雄伟山脉联系起来,而是认为其生活在就近的沉降区。其实,后人们可能都不知道还曾经有一座 8843 米高的珠峰——就如同今日的我们无从知道,在过去的 46 亿年里,地球上曾经崛起过多高的山峰。

坚持读到这里的朋友,你们会不会莫名的有点伤感?

反正我会:在地球面前,生命是多么的渺小啊。

- 喘口气的分割线 -

回到问题本身,我们回过头看看形成人类化石需要什么条件吧。

第一,足够长的时间。人类的历史有 260 万年左右,这个时间仅仅足够早期人类骨骼形成化石。

第二,遗骨需要保存在一个持续沉降的地区,或者被河流冲进这样的一个地区。从而让其有机会存在于局部沉积基准面之下,可以被泥砂覆盖,变成化石。

第三,未来的地质活动还要很巧合的让这些保存了人类化石的地层发生抬升,隐藏在山野之中,让后世研究者有机会找到。

所以,为什么人类难以形成化石并被发现呢?

a. 存在时间不够长,古代许多骸骨的埋藏深度恐怕还不足以变成化石。只有人类曙光期的那些,才有变成化石的可能性。

b. 人类分布广泛,高原、丘陵、山区、平原都有,其中只有生存在沉降区(大部分平原、沙漠山前绿洲、高原的少数地区)的古人,才有可能形成化石被保存下来,然后在未来的构造运动中露出地表(需要的时间可能比如今的人类历史还久远,尴尬)。

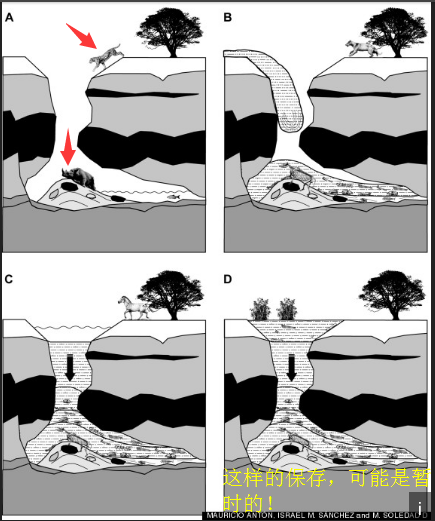

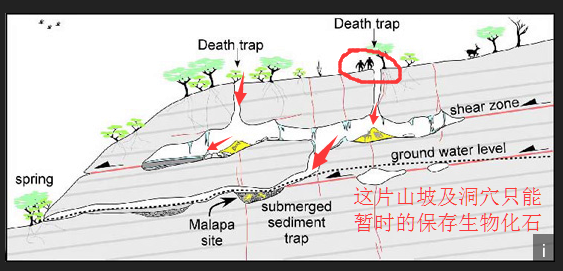

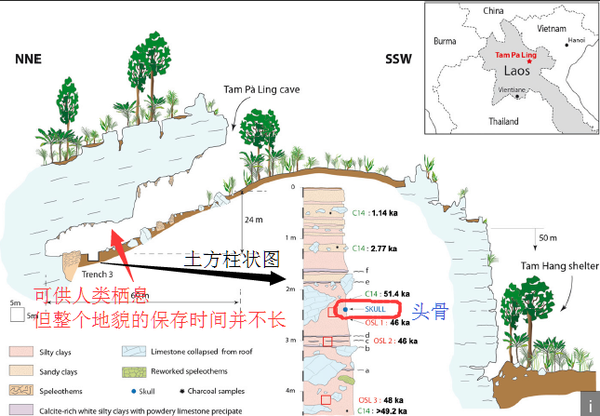

c. 也正是因为人类存在的时间短暂,这也让一些洞穴成为保存人类骸骨的重要埋藏地!

首先,山洞存在于山上,本质上是一个长期遭受风化的区域(沉积基准面以上)。可是,局部的小环境又使得洞穴是一个短时期内堆积山区沉积物的良好环境(低于山体表面,是一个局部沉积区)。巧合的是,短暂的时间(不到 300 万年)不足以让绝大多数山洞被风化抹去。而且,山洞又是早期人类钟爱的居住场所,在堆积人类骸骨方面有天然优势。(感谢 @孙天任 的提醒! )

所以我们可以注意到,洞穴堆积物是早期人类化石的重要发现地点(山顶洞人、北京人发来贺电)

但如果时间扩大到千万年计算呢?我用实际经历来告诉你们:

在山区,有时候可以发现一些古代洞穴堆积物的残留。它们不再具有洞穴的外观,只是其中岩石的特征足以让人识别出来曾经是洞穴的一部分。我就曾找到过这样一个古代洞穴堆积物——在丘陵地带的一片狭小的平地上——然后在里面找到一个古代犬科动物的下颌骨,有着锋利的犬牙。我也曾在一座山的山顶看到一个正在遭受破坏的溶洞,其中堆积了不知道多少年遗留的黄色土层和红色土层。如果挖掘一番,一定会有很多小型哺乳动物化石。

换句话说,当时间变得足够长时,洞穴将会被时间抹平,连带着其中曾蕴藏的一切化石。

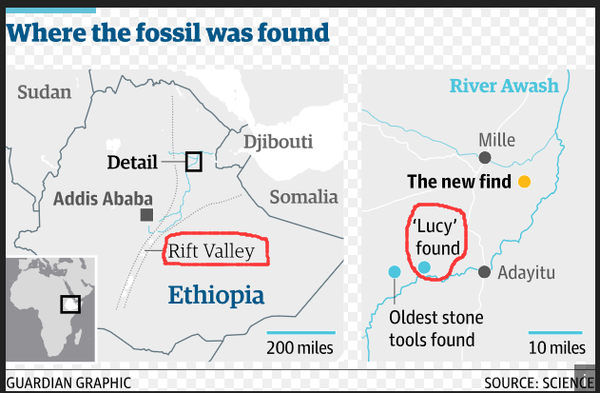

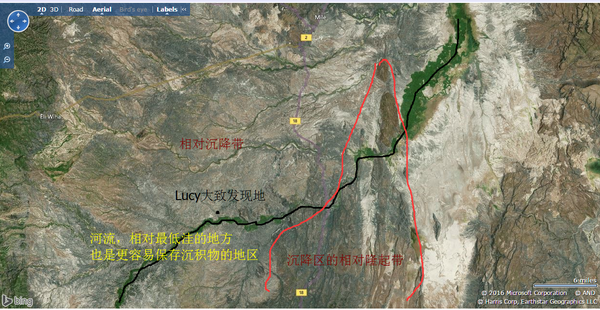

最后的最后,人类之母 Lucy 到底是在哪里被研究者发现的呢?

答案是东非大裂谷的埃塞俄比亚段,位于地球上最年轻的地质沉降区之一。

人类伟大征程的起点,与这个星球壮阔的地质沉降事件,就以这样一种奇妙的方式,连接在了一起。

(此处应有音乐声——“Lucy in the sky with a diamond”)

感谢阅读~

BTW,原题目描述实在太辣眼睛了……萌哭