日报标题:全身赤裸,涂满鱼腥和蜂蜜在 12m² 的公厕里待了一个小时

知乎用户

知乎用户

有时候你对抗命运的方式,就是尽量去做荒谬的事情。

▲何云昌,石头英国漫游记,2006-2007

(首图真是太美了 XD)

张洹

1992 年,在中央美院油画系进修的张洹搬进了大山庄。这座位于北京东三环和东四环之间的小村庄,支离破碎,破败不堪,充满着垃圾和工业废品,却住着一群穷困潦倒的诗人、摇滚歌手和艺术家。

他们将这个破村视为自己的精神家园,并有仪式性地给它起了“北京东村”这个名字——与大洋彼岸知名的艺术空间纽约东村遥相呼应。还规定了“谁要画画谁就是傻逼”、“写歌有旋律是可耻的”诸如此类的纲领,实在是有点可笑。可是又怎样呢,都是躁动到无处安放的青春。

▲北京东村一景

在这里,张洹认识了荣荣、左小祖咒、马六明、段英梅等人。彼时彼刻的他们,穷的只剩下自己的身体,可是有一肚子的不满和声音需要发泄啊,于是只能利用仅有的身体,做着那个时代最荒唐的事。

▲荣荣镜头下的东村艺术家

1994 年,东村艺术家群体合作了第一个行为艺术《12 平方米》。张洹全身赤裸,涂满鱼腥和蜂蜜在仅有 12 平米的公厕里待了一个小时。期间,苍蝇叮满了他的全身,爬进了鼻子,钻进了耳朵。作为摄影师,荣荣的照片恰到好处地记录了这一压抑而又有些令人作呕的场景。

▲张洹,12 平方米,1994

作品的寓意显而易见,这 12 平米的空间,就是张洹全部的生活空间,同东村外边那个繁华的北京城形成鲜明对比。一种诡异的荒谬感,呼之欲出。

真正能体现大家诉求的,是一个叫《原音》的作品。在现场,宋东读着一本无字的书,马六明喝了很多很多酒,然后最终憋了一泡很久的尿,左小祖咒对着夜空呐喊,荣荣用闪光灯近距离地拍摄一根蜡烛,一直一直闪光,直到蜡烛灭了,但是相机里没有装胶卷。

“我们需要说出来这个声音,需要释放出来。”那个时候,没有画廊,没有收藏,更没有买卖,他们只是以艺术家的名义,做着徒劳无功而又最纯粹的事。

再后来,张洹学会用狂暴野蛮的方式来表达自己的诉求,比如说把自己用铁链捆绑着吊在房顶,用输血管将鲜血滴入地面上烤灼的托盘中。

当然,相比于这些猛烈的行为,我更喜欢他偏向于沉默的反抗。《为鱼塘增高水位》是张洹出国前做的最后一次行为艺术表演。他邀请了 40 位来自社会底层的农民工,让他们裸身站在鱼塘里,先是排成一条线,再是自由走动,最后就那么直挺挺地站着,用他们的身体妄图将鱼塘增高一米。

▲张洹,为鱼塘增高水位,1997

简直是没有任何意义的行为。但不知为何,它让我想到了毛姆《刀锋》里的一句话:“一颗石子落入水中,这个世界就会因此不同。”即使无意义,这一行为,本身就是一种存在。

谢德庆

在中国许多行为艺术家的眼里,谢德庆简直就是他们的神。

1974 年的一天,美国费城附近的德拉瓦河上,谢德庆从一艘由台湾开往美国的货船上向下一跳,开始了自己梦寐以求的艺术家生活。

然而艺术的大门并未就此向他打开。在最初的一段时间里,谢德庆一事无成,焦虑的他每天晚上都在住所来回踱步,不知道该做什么样的艺术。就在这弹尽粮绝的情况下,一个想法突然击中了他——“这个思考和度过时间而什么都没有做的过程本身就是一件作品。我不需要再做什么,实际上我已经在做了。”

观念转换之间,艺术的意义就确立起来了。

于是,他开始了他的“做一年”计划。

一年内把自己囚禁在笼子里,期间不与人交谈、不阅读、不写作、不听收音机、也不看电视。

一年内在户外居住,期间不进入任何建筑物或遮蔽物。

一年内用一根 8 英尺长的绳子同另一位女艺术家绑在一起,期间不论何时何地都在一起且不能做身体上的接触。

一年内不做艺术,不看艺术,不写艺术。

▲谢德庆,笼子,1978-1979

▲谢德庆,室外,1981-1982

▲谢德庆,绳子,1983-1984

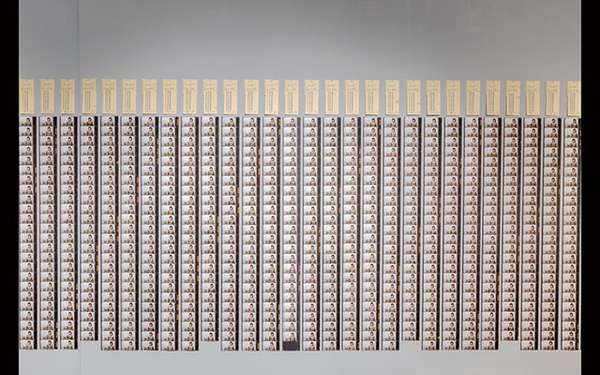

其中,最让我震撼的“做一年”作品,是《打卡》:一年内每隔一小时打一次卡,一天内打卡 24 次。8760 个小时,8760 次打卡,时间就这样被极度地物化了。谢德庆特意在打卡机旁安放了一台摄影机,每打一次卡,摄影机就摄入一画格。每一天压缩成一秒,一年就是 6 分钟。

▲谢德庆,打卡,1980-1981

后来他将胶片展出,挂满了整整一墙。每张胶片都是那么相似,又都是那么不相似。当它们集结在一起的时候,时间以一种静态的方式集体展出,充满着诡异的感觉。

▲“打卡”展览现场

啊,看呐,可这不就是我们的一生嘛,重复地做着一件事,重复地看着一个人,重复地说着一句话。这大抵同希腊神话中那个因触犯神威而被永久放逐的西西弗斯类似,生命唯一的意义就是把从山顶滚落的石头重新搬回山顶,一次又一次,永不停歇。或许,这就是生活。

啊昌

“啊昌”这名字,很容易让人想到侯孝贤的电影,《恋恋风尘》抑或《悲情城市》,里面的主人公都叫着类似的名字,阿远或者阿云。

不过,啊昌的行为艺术作品,却比电影来着猛烈决绝得多。1998 年发表第一件作品的时候,啊昌已经 31 岁了,他把自己涂满水泥,不停地拨打切断电话线的电话 30 分钟,而拨出去的电话号码是都是随意编造的。作品的名字叫《预约明天》。

▲何云昌,预约明天,1998

而后的作品则带有更加悲壮的气息。1999 年 3 月,啊昌在云南梁河做了《与水对话》。他用吊车将自己倒吊起来,放到河中央,在胳膊上刺了两刀,血不停地往河里流,同时他试图用到将河水分成两半。整个过程持续了 90 分钟。

▲何云昌,与水对话,1999

2001 年,《摔跤:1 和 100》。啊昌同 100 个民工轮番摔跤,被摔倒了一次又一次。最终,啊昌胜 18 场,输 82 场。

2001 年,《枪手》。啊昌将自己绑在一根 52 米的铁链上,铁链的另一头挂在汽车上固定,雇了两辆消防车,将水枪对准自己,在强大的冲力下他与消防车和高压水枪对峙了 30 分钟。

2002 年,《天山外》。啊昌赤裸着上身,在杂草丛生的戈壁滩上试图推动正在爆炸的一件水泥构造物。在爆炸的瞬间,啊昌在墙的另一边竭尽全力地推着墙,与爆炸的力量相对峙。

2004 年,《铸》。啊昌把自己封闭在一个由水泥铸成的狭小密室内,独自面对持续的黑暗、恐惧 24 小时。

▲何云昌,摔跤:1 和 100,2001

▲何云昌,枪手,2001

▲何云昌,天山外,2002

▲何云昌,铸,2004

我已经不忍再往下写了,啊昌的作品,基本上都带有身体的冲突与对抗,以至于 20 多年来,行为艺术在他身上留下了两千多道疤痕。评论家很容易看出啊昌行为中的诉求,身体的反动、权力的对抗,无一例外都是徒劳无功。但是啊昌说:“这些都是我个人徒劳的努力,但在某种层面上说,我达到了为所欲为的自由程度。”

同谢德庆一样,啊昌具有一种圣徒的精神,抑或更甚。

哦对了,啊昌的名字叫何云昌。但其实无所谓,无论是啊昌还是何云昌,都不会有多少人记得。尽管我觉得,他在做一些极其牛逼的事情。

完。

欢迎关注我的微信公众号:有别(youbieart)