日报标题:你知道一到夏天,暴雨就让城市颠倒……以后也会吗?

随着全球气候变暖,大气的水循环会更加剧烈。那么像北方地区前些天这种几个小时上百毫米、几百毫米的降水,今后每年夏天都会常态化吗?

或者退一步,传统上比较干旱的北方地区发生本地降水导致的洪水,会常态化吗?

Yang Shu,测风的

Yang Shu,测风的

说实话中国降水的问题我也不清楚,就临时找了篇 paper:Projected Changes in Temperature and Precipitation Extremes in China by the CMIP5 Multimodel Ensembles: Journal of Climate: Vol 27, No 17,权作抛砖引玉。

这篇 paper 是国家气候中心周波涛等人的研究成果。他们运用 CMIP5 框架下 24 个气候模型来预测中国到 21 世纪末的气候情况,包括气温和降水。(更多关于气候模型,例如气候模型包括什么内容,气候模型准不准确,为什么要多模型等,参考这个有可能构建精确的全球气候模型吗? - Yang Shu 的回答)实验采用 RCP4.5 和 RCP8.5 的排放前景,大概可以理解成“比较暖的未来”和“特别暖的未来”。(更多关于排放前景的问题参考这个:未来有几种?聊聊气候情景(climate scenarios)的故事 - 谈谈天 - 知乎专栏)

该研究分析了各种气候指数和结果的不确定性,最后得出的结论是中国未来会有更少的冷极端事件(cold extremes),更多的暖极端事件(warm extremes),更加集中的极端降水事件。既然这个问题是北方的暴雨,那我们就主要看看降水的情况。

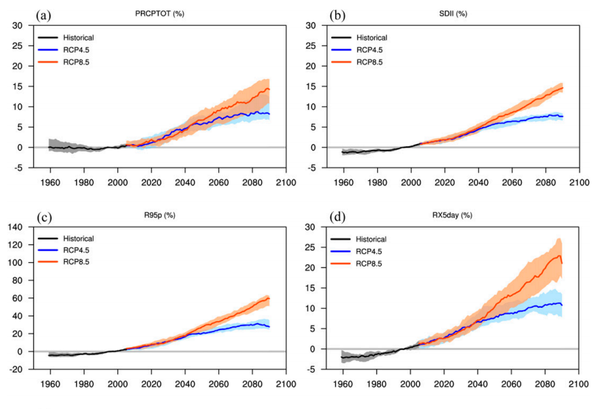

首先需要说明的是,这里计算的总降水量、日降水量等只考虑了日降水超过 1mm 的 wet days。由上图我们可以看到年总降水量(PROPTOT)、平均日降水量(SDII)、大雨的比例(R95p)、持续 5 天最大雨量(RX5day)和持续一天最大雨量(RX1day)都会增加,当然 RCP8.5 的情况会增加更多。我们可以想象,如果未来降水增加,那有可能是降水的时间增加,也有可能是降水的强度增加。可以看到,5 天最大雨量、1 天最大雨量的增长比例是超过其他指数的,这就说明未来降水的增长主要体现极端暴雨的增多上。

那么极端暴雨的增多在时间和空间上会不会有区别?答案是肯定的。

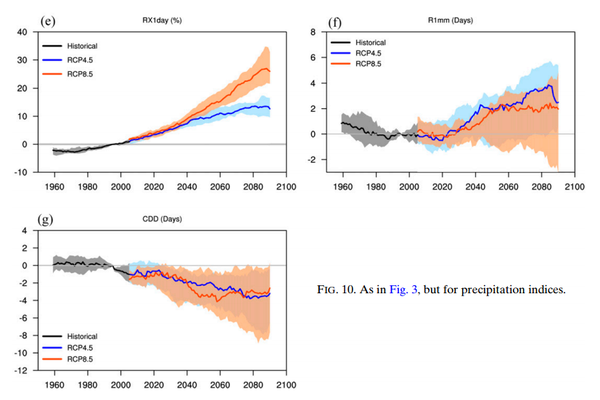

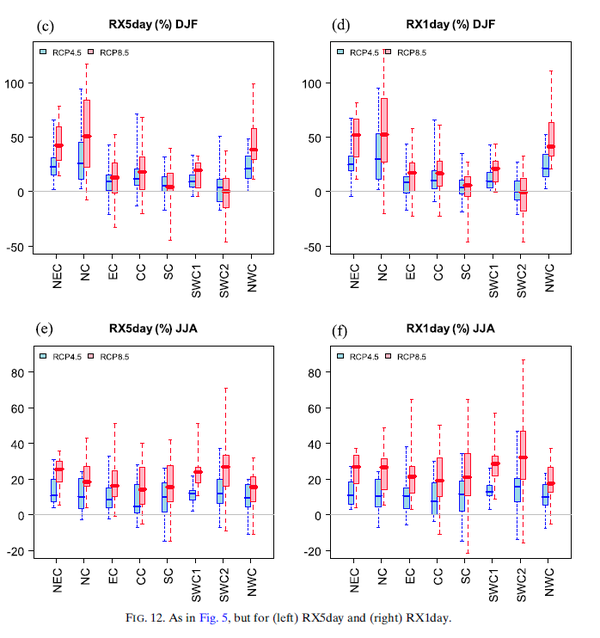

上图中,上排两幅是冬季情况,下排两个是夏季情况。横坐标代表中国的区块,分别是东北(NEC)、华北(NC)、华东(EC)、华中(CC)、华南(SC)、西南一(SWC1,文中主要指青藏地区)、西南二(SWC2,文中主要指云贵地区)和西北(NWC)。在我国北方地区,冬季极端事件的增加会超过夏季的增加,在南方地区则正好相反。这里需要注意,增加是相对地增加,北方冬季原本降水就少,所以可以想象是一个“从无到有、从少到多”的过程,而夏季原本就是雨季,那么就是一个“从多到更多”的过程。当然,这也有可能是未来大气环流改变造成的。

研究也分析了结果的不确定性,包括模型、自然变率和排放前景产生的不确定性。其中最主要的还是排放前景。也就是说,这个模型的结果是基于一个假设:未来地球受到的辐射强迫增加了 4.5W/m2(8.5W/m2)。这个假设作为参考的价值更大,因为未来地球到底升温多少,是掌握在人类自己手中的。如果我们减排效果好,就可能升温慢,暴雨少;减排效果差,那就可能是暴雨频繁,甚至更糟。

当然这个研究是纯粹从气候角度出发的。我们知道暴雨的问题不仅仅是气候的问题,还要考虑人类的耐受性等等。比如说如果海绵城市能成功,那么人类城市抵御强降水的能力就增强了,同样的降水量可能就不觉得是暴雨灾害了。