徐小疼,小说作者,编剧

徐小疼,小说作者,编剧

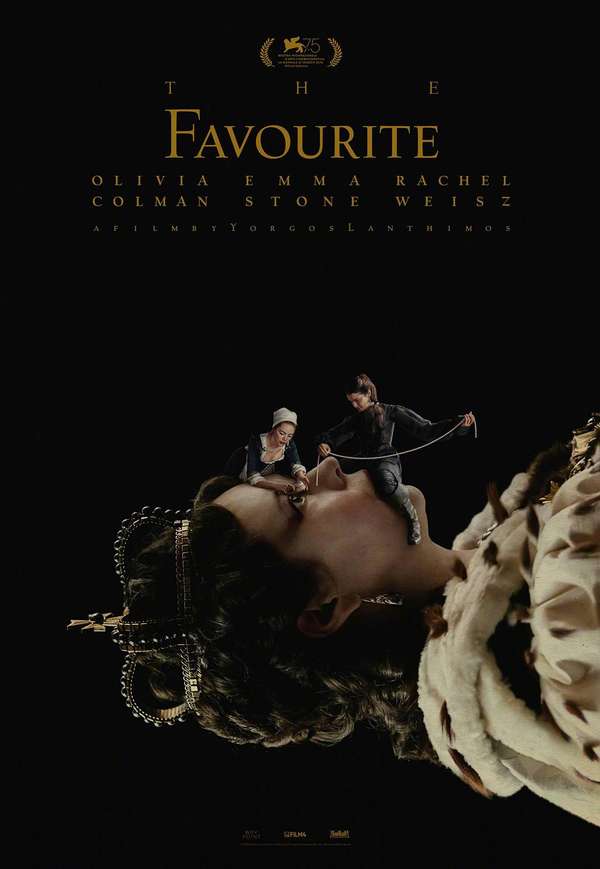

欧格斯·兰斯莫斯的新片《宠儿》,并没有继续采用他的前作《龙虾》《狗牙》和《圣鹿之死》那样晦涩而佶屈聱牙的电影语言。在这一部作品当中,兰斯莫斯采用了更具娱乐性的表现模式,来继续展现他对体制与个人、制度与自由的探讨。

《宠儿》的核心故事是以历史事实为依据的。1705 年即位的英国安妮女王,虽被史家评论为“肥胖而平庸”的妇女,却受到人民拥戴,被称为 “贤明女王安妮(Good Queen Anne)”。如果说“光荣革命”使英国走向了现代化君主立宪的政治道路,那么安妮女王在位的时代,更加强了英国的政治、经济和军事实力。由于安妮放权于内阁,并恰到好处地制衡了辉格党与托利党,英国的内阁制得到了完善,建立起了更加强有力的政治运行机制。同时,在安妮在位期间,英国赢得了西班牙王位继承战争。在《乌德勒支和约》签订后,英国的军事和经济实力大幅加强,一跃成为世界一流强国,开启了“日不落帝国”的崭新一页。

安妮 6 岁时与萨拉·詹宁斯(后嫁给约翰·丘吉尔)相识,彼此成为了长期的挚友。萨拉在安妮继承王位后也成为了王室财政秘书,而她的丈夫,马尔博罗公爵约翰·丘吉尔则是英国军队统帅。关于安妮和萨拉的关系,虽然有一些现代评论者认为两人属同性恋人,但是由于没有确凿史料证明,因而难以论断。倒是后来萨拉的远亲阿比盖尔·希尔进宫得宠后,萨拉曾散布过阿比盖尔与女王的“不正当情感关系”的言论。而萨拉与阿比盖尔二人,对于女王在政治上的一些判断,尤其是在对待辉格党和托利党的关系上起到了一定的作用。或许可以认为,萨拉与阿比盖尔,在某种层面也影响了英国在那一时期的历史走向。

作为一个立足于 18 世纪英国历史的电影故事,来自希腊的导演兰斯莫斯和来自澳大利亚的编剧托尼·麦克纳马拉未必对当时的历史、政治与文化有如此精确和深刻的洞见。但是,必须承认的是,人性在漫长的历史长河当中,总有那么一些东西是共同的——比如人的情感与任何人之间的关系;而作为一种艺术形式的电影,也未必需要对于故事的各种外部客观因素进行面面俱到的呈现。在《宠儿》的故事里,所有历史和政治事件,都被作为了三名女主角之间情感纠葛的背景;甚至所有男性角色,也都被赋予了恰到好处的“背景板”的作用。而作为一个英国历史的“局外人”,兰斯莫斯并未拘泥于严格的历史语境,在电影中添加了具有现代性的元素,使得这部作品在最终呈现上也具有了现代意义。

在如今的历史题材电影创作当中,创作者已经熟练于为历史故事添加现代性的内容来引起观众共鸣。对于希望通过此片走出艺术电影象牙塔,来与现代观众完成“击掌”的导演兰斯莫斯来说,《宠儿》的尝试是较为成功的。以情感纠葛为基点的“宫斗”故事,由于和现代观众所面对的情感与社会困境吻合,已经成为了历史题材影视作品创作中颇受欢迎的一种类型。在中国的电视剧市场上,这种趋势更为明显,但凡历史题材的电视剧,凡是收视率较高的,几乎清一色是“宫斗”,或者与之类似的“大女主”情感戏。

这种现状,或许也和当今的女性困境暗合。当代女性虽然已经在很大程度上获得了更高的经济地位和更多的社会话语权,然而数千年来的父权系统却仍然悬于女性的头顶,成为了女性寻求自我实现的“透明天花板”。女性因为种种客观原因而被排除在“决策层”之外,并被迫接受“脆弱”“敏感”“情绪化”等标签。父权长久以来对女性的洗脑,使得女性“柔弱”的特质成为了一种自我实现的预言,女性总是因为对自己女性身份而自我退出对于权力的争夺,尤其是当对手是男性的时候。很多时候,女性处于自我认同而带来的自我倾轧甚至高过父权的压迫,因此在很大程度上,女性的自我实现,变成了让自己成为男性最优秀的“背景板”。也正是因为这种自证的预言,许多女性更倾向于以性别的优势来完成自我攀登,这甚至成为了一种占有极大话语权的社会思潮。

当今浓厚的消费主义思潮更是为之添柴。在强大的经济利益的诱惑下,被商业巨头把持的传媒舆论为了完成 KPI,不断以既有的女性思维定式进行洗脑式营销,以“提升内涵”“自我投资”的“平权”式话术来包装诸如化妆品、服装、旅游等“精致而无用”的消费品,将女性的社会意义圈定在“美好生活”的层面,人为地为女性营造出了“精致生活”这种“最高自我实现”。因而,在这种舆论的铺天盖地的洗脑下,“宫斗”中所呈现的宫廷中的顶级华服美馔也就成为了对女性观众来说最诱人之物,自然而然成为女性观众进行自我投射的目标;而“宫斗”中的一个个衣着华丽、装扮精致的女性角色,则成为了女性观众们自我代入的最佳范本。

尽管“宫斗”的支持者们一再强调,“宫斗”中所展现出来的自我奋斗,对于女性来讲有着很强的激励作用,同时也能够为女性在职场中自处提供一种方法论,但是不可忽视的是,“宫斗”的实质,尽管披着钟鼓馔玉的外套,仍然是凝结在父权核心周围的对女性角色的圈定与压迫。在“宫斗”中,女性被圈养于深宫,并不为宫外的千里国度创造任何经济和政治价值;其最大的作用仅在于维持皇室繁衍,巩固以父权为核心的皇权的稳定性和权威性。而“宫斗”中所展现出来的女性内部自我否定、自我倾轧的状况几乎是所有时代女性困境的极端缩影,所谓成功也不过是成为了普天之下最牛逼的男人的背景板——皇后。而在这种自我否定、自我倾轧当中,能够突破自我圈层,实现“破壁”,无非只是在女性的所谓“自我认知”的层面实现突破,获得皇室的优先繁殖权(即成为“皇嫡母”)。更进一步看,“宫斗”将女性的婚姻与所谓“自我利益实现”直接挂钩,并将婚姻与情感剥离,使得婚姻成为完全功利化的一种关系缔结,将女性个人的最终位置与外在的出身与运气形成强关联,消解了长久以来人类对于“爱”的终极追求。从这个角度看来,“宫斗”题材如此受欢迎的现状是极为可悲的,因为这意味着极少有创作者敢于去突破目前仍掌握在父权核心手中的话语权去思考女性自我实现的真正路径,许多人不愿,也不能去突破诸多外部因素所带来的思维定式和方法障壁。

然而,尽管同属“宫斗”题材,《宠儿》却采用了一种新奇的路径——在故事发生时的英国,王权完全掌握在女性手中,对英国政治核心产生左右作用的人物也完全是女性,因此父权在整个故事中缺位,完全让步于女性的自我实现之路。从这个角度来看,我们甚至可以说《宠儿》是反“宫斗”的,是对“宫斗”题材的一种消解。这是《宠儿》的天然优势,很遗憾也是独有的优势,很难被其他文化语境下的故事所效仿。然而,尽管对于创作者来说这是某种程度上的孤例,但是对于观众而言,不失为一部“换口味”之作。

在《宠儿》的故事结构当中,核心人物关系是安妮女王、萨拉·丘吉尔和阿比盖尔·希尔。这三个人物的相互关系,呈现出一种有趣的三角闭环。安妮虽掌握王权,但是事必听萨拉的计策,萨拉是事实上左右政局的“正职”,而安妮则是萨拉心中次于国家政事的“副职”。安妮渴望自己能够得到萨拉的全心关注,也渴望真正地成为一个可以自主的女王。阿比盖尔渴望重新成为一名淑女,作为萨拉的女仆(同时也是她的“副职”),阿比盖尔敏锐地意识到了女王在自己重归贵族的路途中的重要性,她希望取代萨拉“正职”的地位,让自己获得可以主宰命运的权力。而萨拉在与安妮产生龃龉、被阿比盖尔取代而退为“副职”之后,她希望能够赶走阿比盖尔,重新夺取自己在安妮心中最重要的地位(即重新成为安妮心中的“正职”)。

通常我们认为,三角形是最稳定的平面几何形状;但是在这个故事当中,这一组三角关系却在平衡与动态之间不断转圜,这也就构成了整个电影故事的节奏起伏,进而推进着整个故事的情节发展。

从阿比盖尔的视角来看,这是一个毫不意外的“宫斗”一贯路径。阿比盖尔出生于贵族家庭,却不幸摊上了一个赌鬼老爸。老希尔把家产全部败光,而想要帮老爸一把的阿比盖尔不得已自愿以身抵债,从此走上了舍去尊严、抛弃道德并不惜一切代价力争重回贵族行列的道路。正所谓“最怕流氓有文化”,阿比盖尔作为一个受过良好贵族教育的女性,为了达成自己的最终目的愿意抛弃尊严,从起初就已经比那些视自我尊严比生命更重的贵族高出一筹。而这样的角色,自带一种典型的象征意义——她象征着欲望。

如果我们已有丰富的“宫斗”观影经验,我们不难判断,像阿比盖尔这样有着极强企图心的底层女性,天然有着成为赢家的“Buff”。阿比盖尔这个人物和去年在国内火了一阵的电视剧《如懿传》中的卫嬿婉极其相似,得益于她们长期的底层生活与丰富的“混社会”经验,她们善于利用性别优势——甚至是不顾尊严地利用这种优势;并且,她们拥有很强的洞察人心、投其所好的能力。阿比盖尔感知到了宫廷侍卫马沙姆上校对自己的好感和财政大臣、托利党党魁哈利让自己当“眼线”的意愿;她也认识到必须将女王作为自己的支点,方能撬动这两名男人对自己的诉求,让这些诉求为己所用。而要让这个敏感、脆弱、幼稚且深受病痛折磨的女王成为自己的支点,阿比盖尔不仅利用了自己敏锐的观察力,更碰上了天赐的运气——她目睹了女王与萨拉的床笫之欢,知道了女王最深的秘密和最强烈的渴望。

对于阿比盖尔这样的人物而言,人与人之间无所谓爱情,只存在相互之间的利益交换。女王渴求宠爱和关注,给她就是了;女王喜欢女性的肉体,自己恰好就有一个。因此,尽管在影片中阿比盖尔的种种行为在有丰富“宫斗”观影经验的观众眼中只不过是最简单的雕虫小技,但是却都是最直接有效的,阿比盖尔成功地引起了女王的关注,并且成为了女王的新宠。凭借着不择手段的“不要脸”,阿比盖尔挤掉了萨拉,随即在哈利的帮助下被女王赐婚嫁给马沙姆,成功回到了贵族行列,并且成为了女王的“枕边人”——也就是这个国度里皇室以外的女性能够达到的最高位置。

而阿比盖尔的反面——萨拉·丘吉尔,毫无疑问,她象征着自由。出身高贵的萨拉一生中顺风顺水,不仅自幼与安妮相识、掌管皇室财政,更是与掌握军权的马尔博罗伯爵联姻,可谓是位极人臣。即便是从今天的视角去看,萨拉也是女性当中的佼佼者,她优雅而强壮,文治武功皆强,更能够精准果断地做出政治判断,甚至男性都让她一筹。可以说,与安妮相比,能够平衡情感与责任的萨拉才是影片中真正的君王。

然而,如果从“宫斗”的剧作套路来看的话,这样完美的一个角色,注定是用来被打败的。正如所有国内“宫斗”电视剧当中一开始的正宫娘娘,萨拉的角色,是将阿比盖尔引入自我实现的道路,同时也是阿比盖尔成功后生活状态的一个示范。在几次共同狩猎当中,萨拉向阿比盖尔“传授”了宫中生活的经验,这也在无意中启动了自己跌落神坛的过程。

萨拉一直手握着实际的王权威严,然而她在一路顺风顺水的过程当中,似乎遗忘了自己的“正职”事实是由她与女王牢不可破的情感所赋予的。萨拉错误地将这一充满偶然性的事件视作了必然,这也是她最终在这场争斗中落败的根本原因。在被阿比盖尔挤下“正职”之位之后,萨拉试图仍用原本的路径——情感来夺回自己的位置,而这注定是徒劳无功的。

萨拉所能提供给安妮,并被安妮所珍视的,是她真挚而深刻的情感。然而,在现实的王权与父权体制之下,情感显得微不足道——毕竟在“宫斗”的逻辑体系当中,情感是最无用的东西:正如自由之于欲望。萨拉的出身注定了她并不了解欲望究竟为何物,毕竟她得到的一切都是由于她的出身而顺其自然而来的,她唯一的诉求就是实现她为国家尽忠、使爱人开怀。然而,萨拉明显误解了整个体制与维持体制运转的制度,误认为只靠情感就能够解决所有的问题。这样的路径从根源上就是错误的,因而萨拉的失败是彻底的,并再也没有翻身的机会。

如果仅仅将这个故事视作是阿比盖尔打败萨拉“上位”的经过,那么《宠儿》也就只是一部普通而俗套的“宫斗”电影,毫无新意可言了。导演兰斯莫斯曾经创作过三部艺术电影,毫无例外都是思考个人与体制、制度与自由的作品。很显然,兰斯莫斯并不会止步于此:在这部电影当中,兰斯莫斯继承了以往的创作哲学,继续讨论个人与体制、制度与自由的关系。阿比盖尔与萨拉在整个故事当中的最大作用,并不是完成“宫斗”戏码,而是要作为一个锥子,来完成《宠儿》消解“宫斗”的作用。而锤动这个锥子将“宫斗”套路拆解的,正是安妮女王。

早在故事发生前一百多年,都铎王朝最后一位女王伊丽莎白一世曾自我评价“我嫁给了国家”。这是一名终身未婚、没有子嗣的英国女王,当时的英国人也称她为“贤明女王伊丽莎白(Good Queen Bess)”——与后来安妮女王的尊称一样。如果将影片中安妮“我就是国家”这句台词与伊丽莎白一世“我嫁给了国家”的名言两相比较,我们能够窥见兰斯莫斯在电影语言背后巧心夹带的个人心机。伊丽莎白一世的名言,有着很强的父权痕迹:伊丽莎白与国家政治的关系由“婚姻”所缔结,而这种关系是天生的,随着伊丽莎白的出生就再也无法改变。与古时婚姻的包办相似,女性在此中并不具有什么话语权,也很难进行自主选择。伊丽莎白在与国家“缔结婚姻”的过程中,消解了自我的含义,将自身作为国家的背景,扶持英国向前缓步发展。而安妮的“我就是国家”,可以被视作伊丽莎白一世“嫁给国家”的递进。

在安妮的早年生活当中,她经历过因为政局动荡而带来的家人分别、颠沛流离,也经历了十七个孩子离她而去的悲剧。在影片中并未出现安妮的丈夫乔治本人,只是在女王寝宫内安放了一副乔治的画像,以示此人虚无缥缈的存在。在影片中,安妮没有孩子也没有丈夫,是被十七只兔子簇拥着的孤家寡人。安妮断言“我就是国家”,这句话虽与太阳王路易十四“朕即国家”的论断字面上相同,却有着完全不同的含义——在安妮的身上,王权与父权合而为一,包裹着安妮的自我存在,与她成为一体。可以说,在影片中,安妮的身份,既是安妮作为一个女性的自我,又是王权的代表,更被赋予了一定的父权含义。因此,安妮这个角色是多层次的,并不是平素里所见的典型“敏感”“脆弱”“神经质”的深宫女性形象,更不是西方文学当中“阁楼上的疯女人”这样的刻板印象。在安妮的身上,除了常见的对女性的论断以外,更包含了因天生的王权与父权话语所赋予的体制与制度。安妮的通往自我实现之路是被这种与生俱来的路径所限制的,正如兰斯莫斯在影片中所一再强调的,安妮的个体以及她的自由是受到制度与体制的桎梏与压迫的,她想要真正自我实现,只能去突破这种天生的圈定与压迫。从象征意义上来说,安妮就是她养着的小兔子,固然锦衣玉食、看似无忧无虑,却逃不出一方小小的牢笼,任人把玩戏弄。

安妮对于突破的尝试有三个阶段。在第一个阶段里,安妮以取悦萨拉的方式去换取萨拉对自己的取悦,这也是安妮与萨拉之间关系的平衡阶段;而小兔子也被萨拉忽视,只能在笼子里打转。在此时,这种平衡焦灼地维持在二人的关系之间,横亘着不可消除的障碍——王权的桎梏。在这个阶段当中,安妮并未认识到与自己伴生已久的王权的意义到底在于何处,在她的眼中国家战争的进程比不过她切身的病痛与形单影只的寂寞。这个阶段,直到阿比盖尔闯入她的视野之后才被打破。在一场舞会当中,目睹萨拉与异性翩翩起舞之后,安妮以恋人的方式向萨拉发泄自己的不满。这个阶段,也以阿比盖尔目睹安妮与萨拉的隐秘恋人关系而告终。

尽管安妮认定的自我实现就是受尽爱人的宠溺,然而她天生的权杖却让她注定不可能如普通人般享受爱情。阿比盖尔的闯入让安妮与萨拉的平衡被打破,小兔子也被阿比盖尔以看似富有爱心地从笼子里放了出来,貌似自由地在亲宫中玩耍。安妮开始意识到自己是一个女王,她手中握有的王权力量,这是她可以突破圈层的一种绝无仅有的方式。然而,安妮仍然执着于对于萨拉的情感,萨拉忙于政事而疏离了她反而变成了一种冷漠的证明——这也让她的王权力量成为了无法突破的桎梏。在这个阶段,安妮意识到“我就是国家”,而她却不愿意去接受这个事实——她不愿意接受这种无法改变的宿命,更不愿为之而消解自身的存在。这种心态在安妮的心中逐渐郁结,她被情感与责任两边撕扯,因而在心态上逐渐崩溃。这种崩溃在她听到庭园的室内乐演奏后达到顶峰,安妮拖着半残疾的病腿在宫中狂躁奔走,她的敏感脆弱逐渐混合了疯狂的权威,不仅暴怒地赶走了室内乐团,还抢夺宫人手中的孩子。最终,这个阶段以安妮被阿比盖尔推来的轮椅“解救”而告终,这也是安妮最终走上突破圈层、变化为“女王”之路的重要转折点。

在第三个阶段,安妮在阿比盖尔无心的推动下,逐渐接受了自己被制度禁锢的事实。正如这些小兔子虽然可以无忧无虑地在寝宫里玩耍觅食,却仍然缺乏自由。安妮开始直接参与政治决策,尽管她的能力不足,但她仍然在尽力地去理解这种她无法摆脱的宿命。她开始向萨拉发号施令,开始给她下马威,而这也导致了萨拉的最终失势和阿比盖尔的成功上位,更从客观上制衡了辉格党和托利党——安妮开始直接对英国的国家政治产生了影响。而在这个阶段,情感与责任的撕扯仍在安妮身上不断进行着,尽管安妮疲态尽显,在充分理解了制度的桎梏之后,她仿佛只能接受她无法摆脱王权的这个事实。安妮最终对萨拉的放逐,也是她终于达成“上位”,成为一个真正的“正职女王”的标志点。而在目睹了阿比盖尔对自己的“孩子”——小兔子的施虐之后,安妮或许也看清楚了自己无法摆脱的王权与父权在数十年来对自己的压迫与消磨。影片最终以安妮折磨阿比盖尔而告终,这也意味着安妮最终接受了自己成为真正女王的事实——尽管这种外人无比渴求的权力,事实上只是不断压榨安妮个人自由的一个悲剧性的桎梏。

安妮既是萨拉与阿比盖尔争斗的旁观者,也是这一场血战的亲历者,更是二人争夺的核心对象。安妮所代表的体制与维持体制运行的制度,必须在二者当中做出选择。无论是萨拉所代表的自由,还是阿比盖尔所代表的欲望,安妮最终意识到二者不可得兼——在王权与父权的威压下,若要自由,必须抛却欲望;而若要达成欲望,则只能放弃自由。欲望与自由是天然对立的,自由是无法理解欲望的,而欲望则是限制自由的。而由王权和父权所圈定的内部区域,本身就无法完全获得自由——那么若要达成自我实现,唯有以欲望为依托。

然而,兰斯莫斯却以一个意味深长的结局来表达了自己的态度:安妮女王威严地要求阿比盖尔为自己纾缓病痛,并以阿比盖尔虐待小兔子的方式虐待阿比盖尔。这是否意味着安妮即便在向欲望投降的同时,也不曾放弃对于自由的渴望?女王、阿比盖尔与小兔子的画面不断叠化,似乎预示着欲望终将成为女性向上突破的最大限制,而自由才是永无止境的一种追求。

在《宠儿》的剧作当中,安妮女王是一个极为复杂的角色,而她的这种复杂,正是剧本在塑造人物、建构故事上最出彩之处。在每一个小场景中,安妮总是表现出某种特质,而待到情节的转折点时,这些特质则被集中化,同时在这个人物身上爆发出来,从而使故事进入下一个阶段。

从这个角度来说,安妮这个角色在表演层面是最具难度的,也是最难掌握的。演员必须掌握到安妮身上所带有的所有性格和隐喻,才能够体会出编剧在剧作当中设置的微妙细节,并在导演的调度当中将每一场戏所要达到的人物塑造功能和情节推进功能完成。饰演安妮的英国女演员奥利维亚·科尔曼精准地掌握了安妮作为一个女性、一个女王、一个与丈夫孩子融为一体的复杂特质,表达出了导演所想要表达的探讨体制与个人、制度与自由的思考,出色地完成了安妮这个多层次、深隐喻的主角形象,也因此获得了本年度奥斯卡最佳女主角的殊荣。

可以说,《宠儿》看似是一个“宫斗”电影,而实际上,是彻底地消解“宫斗”的一部作品。尽管在一些层面,导演和编剧怀有一些对于 18 世纪英国宫廷的想象情节,而对于一个涉及宫廷政治的电影来说,这部电影的格局略小,视野也略微有些局限。但是总地说来,这部电影的基调与质感,充分传达了这部作品所真正想要表达的哲学思想,完成了电影的社会议题。更难能可贵的是,这个故事是一个独特的、只能发生在彼时彼刻、发生在英国宫廷的故事,是独一无二的,很难被转套至其他语境当中。相信在未来的电影创作当中,兰斯莫斯一定能走得更远。